Persönlichkeit hat viele Facetten

„Erkenne dich selbst“ (Gnothi seauton) oder „Erkenne, was du bist“ verkündete eine Schrift

am Apollontempel in Delphi ca. Mitte des 5. Jahrhunderts vor Chr.

Offensichtlich war es den Menschen schon vor ein paar tausend Jahren wichtig, sich selbst zu

erkennen. Oder zumindest einigen Menschen. „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ ist nicht nur humorvoll

gemeint, sondern hat selbstverständlich einen ernsthaften Hintergrund.

Was ist das „Ich“, welches zu entdecken sich der Mensch zur Aufgabe gemacht hat? In asiatischen Kulturen hat

sich die Meditation entwickelt und im Westen finden Yoga und andere kontemplative Praktiken zur

Selbsterfahrung großes Interesse.

Und gleichzeitig wird doch so vieles dafür getan, damit anderen das eigene Ich verborgen bleibt.

Nicht jeder erhält einen Blick ins Innere der eigenen „Seele“ … könnten sich vielleicht doch dunkle „Abgründe“

auftun, die niemand sehen darf?

Gibt es überhaupt ein „Ich“ von dem wir so selbstverständlich sprechen? Muss an der „Persönlichkeit“ eigentlich

gearbeitet werden? Wird sie entdeckt, entwickelt, entfaltet oder sollte ich mich von ihr lösen?

Dazu gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Ansichten in der Psychologie.

In unserer Gesellschaft gibt es offensichtlich einen zunehmenden Trend, die Persönlichkeit „frei“ zu wählen,

sie sogar zu designen. Und bis zu einigen Millimetern in die Tiefe geht das auch durchaus, ohne dass es zu

ernsthaften gesundheitlichen Schäden führt.

Aber befindet sich die „Seele“ nicht ganz tief in unserem Innern? Reicht es dann, nur die Oberfläche

aufzupolieren? Ist die Seele das gleiche, wie die Persönlichkeit oder der Charakter oder das Selbst, das Naturell,

das Wesen, die Individualität, die Identität?

Alleine schon die Begriffsvielfalt deutet auf eine gewisse Herausforderung bei diesem Thema hin.

Oder ist es vielleicht doch viel einfacher, so wie es Plutarch formulierte. „Der Charakter ist weiter nichts als eine

langwierige Gewohnheit.“

Persönlichkeit hat viele Facetten

Nicht nur eine Persönlichkeit hat viele Facetten, sondern auch das Thema „Persönlichkeit“ sowie das Phänomen

„Persönlichkeit“ als Forschungsgebiet haben viele Facetten.

Die Frage nach der menschlichen Natur, ist vielleicht so alt, wie die Menschheit selbst. Und daher haben sich auch

die unterschiedlichsten Vorstellungen und Modelle über die „menschliche Seele“ entwickelt.

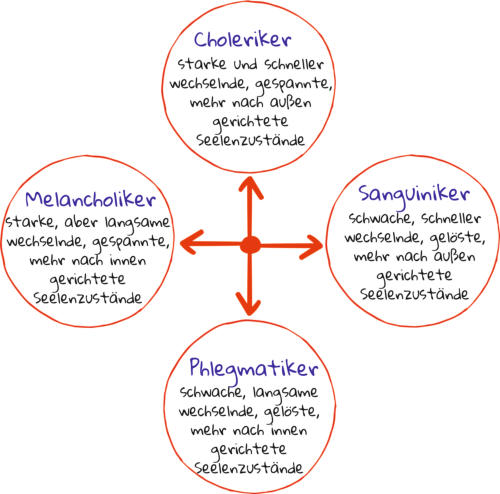

Die alten Griechen sprachen von den Temperamenten, die durch Säfte hervorgerufen wurden. Der Choleriker

(Galle) ist besonders als Chef bei vielen Mitarbeitern nicht sehr beliebt.

Das Wort „Person“ in den europäischen Sprachen geht auf das lateinische Wort „persona“ zurück.

Dieses wurde hauptsächlich im Sinne von „Rolle, Charakter, Maske“ gebraucht. Im alten Rom trugen die

Schauspieler Masken (persona), die dem Publikum die Eigenschaften der Person, die sie darstellten, zeigen

sollten. So gab es zum Beispiel Masken mit lachenden, weinenden oder wütenden Gesichtern, die den jeweils

typischen Charakter einer Rolle erkennbar und vorhersehbar machten.

„Bedenke, dass du nur der Schauspieler bist in einem Stück, das der Spielleiter bestimmt. (…) Deine Aufgabe ist

es nur, die dir zugeteilte Rolle gut zu spielen; sie auszuwählen, steht einem andern zu.“ (Epiktet, 50 bis 138 n.

Chr.)

Für die Behavioristen war die Persönlichkeit eine „Black Box“. Man schaute, was hinein ging und was rauskam

(der Reiz und die Reaktion). Denn das alleine glaubte man, messen zu können.

Persönlichkeitsmodelle existieren viele und eine einheitliche Definition von „Persönlichkeit“ gibt es in der

Psychologie bis heute nicht. Der Psychologe Allport hat schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts

versucht, eine Fülle von über 50 verschiedenen Formulierungen aus Philosophie, Psychologie, Theologie und

Soziologie zu Kategorien zusammen zu fassen und deren Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Daran ist zu

erkennen, dass in der Wissenschaft, wie im Alltagsdenken und -erleben eine Vielfalt an Vorstellungen existiert,

was der Mensch im Inneren sei.

Für das Berufsleben will man seine Stärken (er)kennen und gewinnbringend einsetzen. Auch hier haben sich

vielfältige Begrifflichkeiten gebildet: Kompetenzen, Qualifikationen, Schlüsselqualifikationen, Softskills,

Handlungskompetenzen, Individualkompetenzen u.v.m.

Höher, weiter, schneller soll es dabei gehen … immer mehr Leistung … die Konkurrenz ist groß.

Wer sich gut verkauft, liegt vorne. An der Persönlichkeit feilen, damit sie wie ein feiner Schlüssel die

gewünschten Türen öffnet. Persönlichkeit als Werkzeug … Persönlichkeit als Alleinstellungsmerkmal …

Persönlichkeit als Marke!

Und dennoch, eine gesunde und stabile Persönlichkeit ist für ein gesundes und erfüllendes Leben wichtig.

Aber wie entsteht denn überhaupt eine Persönlichkeit? Um das zu beantworten müssen wir ja erst einmal

bestimmen, was Persönlichkeit überhaupt ist.

Dazu dient uns eine Definition aus dem Duden:

„Persönlichkeit ist die umfassende Bezeichnung für die Beschreibung und Erklärung des einzigartigen und

individuellen Musters von Eigenschaften eines Menschen, die relativ überdauernd dessen Verhalten bestimmen.“

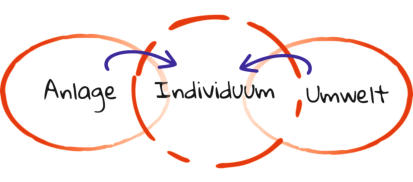

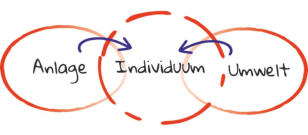

Allport sieht zusätzlich noch eine „dynamische Organisation“, die im Menschen wirksam ist und Erich Fromm

gibt einen Hinweis auf „ererbte und erworbene psychische Eigenschaften“. Damit wird die Anlage-Umwelt-

Thematik in den Fokus gerückt.

Der russische Psychologe Alexei Leontjew (1903 – 1979) geht noch einen Schritt weiter und schreibt in seinem

Hauptwerk „Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit“: „der Mensch tritt nur als ein mit bestimmten natürlichen

Eigenschaften und Fähigkeiten begabtes Individuum in die Geschichte ein … und nur als Subjekt

gesellschaftlicher Beziehungen wird er zur Persönlichkeit.“

Das bedeutet, die Persönlichkeit wird durch den Austausch mit der Umwelt erzeugt.

Mit Definitionen könnten wir allerdings Seiten füllen. Das liegt an den verschiedenen psychologischen Schulen

mit ihrem unterschiedlichen Verständnis des Menschen. Der Gründer einer psychologischen Schule ist dabei

nicht frei von seiner eigenen Biografie. Und das sind Sie nicht und ich bin es auch nicht.

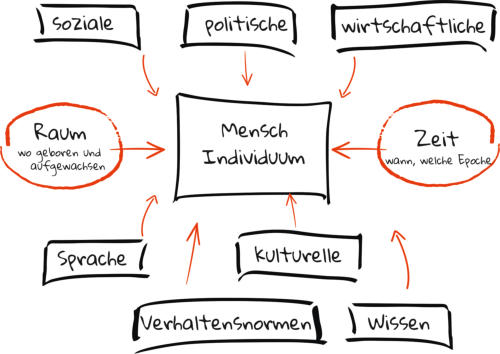

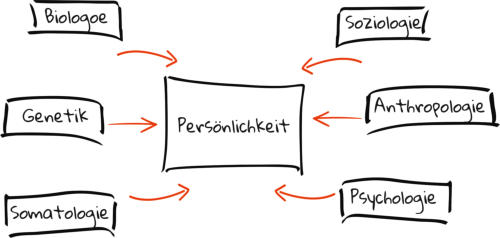

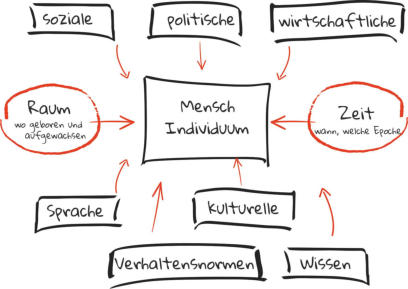

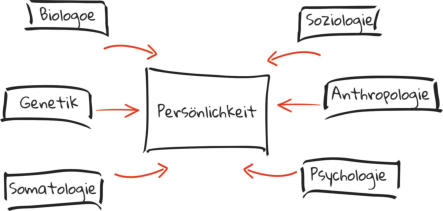

Welche Disziplinen beschäftigen sich mit dem Thema Persönlichkeit? Welche verschiedenen Einflüsse vermutet

man daher?

In differenzierter Form spiegelt sich hier zudem das Anlage-Umwelt-Modell wider.

Wie entsteht die Persönlichkeit?

Der Säugling beißt in seinen Schnuller oder in einen anderen Gegenstand. Dann beißt der Säugling in seinen

Finger und es tut weh. Er beißt mal hier drauf, mal da drauf, dann wieder auf einen Finger und es tut erneut weh.

Vereinfacht gesagt, auf solchen und ähnlichen Wegen bildet sich die Wahrnehmung eines „Körper-Ich“ heraus.

Der Säugling kann Anfangs zwischen Ich und Umwelt noch nicht unterscheiden. Daher sagte schon Freud, das

frühe Ich sei zuerst und vor allem ein „Körper-Ich“ (erste Form der Identität).

Der Säugling wird gesteuert von seinen Trieben, die das Überleben sichern und lebt nach dem Prinzip, Unlust zu

vermeiden und Lust zu befriedigen.

Auf der Basis der sensomotorischen Funktionen und Fähigkeiten des Körpers bilden sich nach und nach

komplexere Erfahrungswerte heraus. Objekte werden als solche erkannt und vom Körper getrennt

wahrgenommen. Sie bleiben zudem mehr und mehr in Erinnerung („Objektpermanenz“ nach Piaget).

In dieser Trennung zwischen Subjekt und Objekt kann der Säugling daher und gerade erst dann lernen, auf

Objekte einzuwirken.

Auf dieser Grundlage, sowie mit der Entwicklung der Sprache, entstehen höhere mentale Funktionen.

Mit der Sprache entsteht eine neue Welt, die aus Symbolen, Begriffen und Ideen besteht. Das entstehende

mentale Ich kann äußere Objekte und auch den Körper mit seinen Vorgängen zum Gegenstand seiner

Betrachtung machen. Diese Objekte existieren dann auch weiter ohne ihre Anwesenheit. Dadurch entsteht eine

neue, abstraktere Form der Einflussnahme, mit der Objekte und Vorgänge gesteuert werden können. Zum

Beispiel, das Aufschieben von Bedürfnissen oder die Entscheidung, auf etwas zu verzichten, zuliebe einer

„höheren“ Errungenschaft (Sublimierung).

Was hier beschrieben wird, geht auch mit einer weiteren wichtigen Entwicklung einher: der Erweiterung von

Perspektiven. Das Kind erweitert kontinuierlich seine Perspektiven und lernt, das Leben weniger egozentrisch zu

sehen und Perspektiven „von außen“ sowie aus der Sicht anderer einzunehmen.

Ja, ich weiß. Diese Fähigkeit lässt so manch ein Erwachsener vermissen.

Ab ca. vier Jahren beginnt das Kind unendlich viele Fragen zu stelle. Fragen, auf die wir als Erwachsene erst gar

nicht (mehr) kommen und es werden Dinge in einer Art hinterfragt, die uns erstaunen lassen. In der Schule

lernen dann die Kinder leider oft, dass manche der Fragen dumm oder falsch seien. Und sie lernen, welche

Fragen die richtigen sind. Das reduziert leider deren Intelligenz enorm. Staunen und Fragen stellen ist der Beginn

einer jeden Wissenschaft.

Sprache ist zudem ein äußerst wichtiges Thema und da wir die Sprache eines Landes und einer Kultur so

selbstverständlich lernen – und viele Kinder lernen zwei, drei Sprachen mühelos parallel – ist uns nicht bewusst,

welches Wertesystem wir damit in uns aufnehmen. Sprache formt das Denken und das Denken „formt“ dann

wiederum so vieles mehr. Das wäre vielleicht ein Thema für einen weiteren Blog.

Nur zwei Zitate dazu:

„Wir sind, was wir denken. Alles, was wir denken, entsteht mit unseren Gedanken.

Mit unseren Gedanken machen wir die Welt!“ (Gautama Buddha)

„Angehörige einer bestimmten Kultur kodifizieren die Erfahrungen gemäß den Kategorien des jeweiligen

linguistischen Systems und erfassen nur das an Wirklichkeit, was ihnen kodifiziert begegnet.! (Dorothy Lee,

1950, amerikanische Anthropologin)

Die Psychologin, Janes Loevinger, hat die Stufen der Kognitiven Entwicklung Piagets erweitert und in das

Erwachsenenalter hinein fortgeschrieben. Piagets höchste Stufe ist die, des formal operationalen Bewusstseins,

die sich ab 12 Jahren entwickelt. Der Mensch wird fähig, abstrakte Konzepte zu verstehen und zu entwickeln. Er

entwickelt die Fähigkeit zum deduktiven Denken und er kann über sich, das Leben und die Welt reflektieren.

Loevinger beschreibt in insgesamt neun Phasen die Fähigkeit zur und die Entwicklung von erweiterten

Perspektiven, in denen „der andere“, das Umfeld verstärkt mit einbezogen und in seiner Autonomie und Freiheit

respektiert wird.

Loevinger geht nicht von einer „psychischen Instanz“, wie ein „Ich“ aus, sondern von einem Prozess, der die

Gedanken und Erfahrungen eines Menschen organisiert. Die Entwicklung findet ein Leben lang statt.

Diesem Ansatz oder Modell liegt ein konstruktivistisches Entwicklungsverständnis zugrunde. Das bedeutet, dass

Strukturen, zum Beispiel Denkstrukturen, schrittweise aufgebaut werden, die eine auf der Basis der anderen, die

vorherige in der nächsten aufgeht, also integriert wird, differenzierter und komplexer und damit auch stabiler

wird.

Loevinger war eine Schülerin von Erik H. Erikson, der ebenfalls ein Phasenmodell der menschlichen Entwicklung

formuliert hat. Dieses stellt eine biodynamische und psychosoziale Entwicklung dar, die in ganz bestimmten

Phasen ablaufen sollte, bei denen die einzelnen Phasen, jede für sich, ihre ganz eigene Zeit benötigt, in der sie

zur Entfaltung kommen sollte. Es gibt einerseits einen biologischen, also auch angeborenen Aspekt, den es zu

beachten und zu leben gilt und man kann nicht einen Schritt vor dem nächsten machen. Ansonsten entstehen

Störungen in der Persönlichkeit. Diese Phasen werden von Krisen unterbrochen oder eher begleitet (sie müssen

nicht heftig sein, können es aber, sie können ganz leicht im Hintergrund wirken), in denen es zur

Neustrukturierung, zur Neustabilisierung und zur Entwicklung auf eine nächst höhere Stufe kommt. Damit

einher gehen neue Werteentwicklungen sowie die Identifikation mit einer neuen Rolle. Erikson baut auf den

Theorien Freuds auf, dehnt die Entwicklung der Phasen allerdings auf acht aus und stellt die Entwicklung als

einen Prozess dar, der bis ins Erwachsenenalter hinein reicht, genau genommen, das gesamte Leben hindurch

nicht endet. Und er hat einen soziokulturellen Aspekt hineingebracht, der die gegenseitige Beeinflussung von

Kindern und Eltern, auch über mehrere Generationen hinweg und die Beeinflussung der Gesellschaft auf das

Leben des Individuums beinhaltet (Erik H. Erikson: Identität und Lebenszyklus)

Modelle der Persönlichkeit

Die westliche Psychologie ist vorzugsweise eine „Ich-Psychologie“. In der Psychologie, aber auch im

Alltagsverständnis werden häufig „Persönlichkeit“ und „Ich“, aber auch der Mensch an sich mit der

Persönlichkeit gleichgesetzt. In der östlichen Psychologie, zum Beispiel im Buddhismus, ist dies anders. Da ist

die Persönlichkeit etwas, mit der man sich identifiziert (hat). Und der Weg der Entwicklung ist die „Des-

Identifikation“ mit der Persönlichkeit und damit auch mit dem Ich.

Hirnforschung

Nun gibt es aber auch aus einer ganz anderen und modernen wissenschaftlichen Disziplin neue Erkenntnisse und

Aussagen, die vielleicht viele Menschen verunsichern werden. Nämlich aus der Gehirnforschung. Da behaupten

Wissenschaftler, so etwas, wie ein Ich gäbe es gar nicht.

Zumindest konnte man bisher kein Ich finden. Also keine zentrale, alles steuernde und übergeordnete Instanz.

Stattdessen fand man heraus, dass unsere Funktionen, Wahrnehmungen und Reaktionen aus unterschiedlichen

Gehirnarealen gesteuert werden. Und dass die Großhirnrinde (unser bewusstes Zentrum) nur nachträglich

erklärt, was schon im Gehirn an anderer Stelle „entschieden“ wurde.

Der Biologe und Hirnforscher, Gerhard Roth, kommt aufgrund eigener und Experimente weiterer Wissenschaftler

zu dem Ergebnis, dass es so etwas, wie einen freien Willen gar nicht gibt. „Der freie Wille ist nur eine nützliche

Illusion“.

Ein allem zugrunde liegendes Ich gibt es nicht, sondern nur ein oszillierendes Bündel von unterschiedlichen Ich-

Zuständen. Roth beschreibet acht Ich-Zustände. Diese lassen sich unterschiedlichen, sich überlappenden

Netzwerken zuordnen.

Das Körper-Ich

gewährleistet das Bewusstsein, dass der Körper, in dem ein Mensch steckt, sein Körper ist.

Das Verortungs-Ich

gewährleistet das Bewusstsein, sich gerade an diesem Ort und nicht woanders zu befinden.

Das perspektivische Ich

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, den Mittelpunkt der von ihm erfahrenen Welt zu bilden.

Das Ich als Erlebnissubjekt

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, er selbst habe Wahrnehmungen, Ideen, Gefühle, und nicht etwa ein

anderer.

Das Autorschafts- und Kontroll-Ich

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, dass er Verursacher und Kontrolleur seiner Gedanken und

Handlungen ist.

Das autobiographische Ich

gewährleistet dem Menschen das Bewusstsein, auch heute derjenige zu sein, der er gestern war, und lässt ihn in

seinen verschiedenen Empfindungen Kontinuität erleben.

Das selbst-reflexive Ich

macht es möglich, dass der Mensch über sich selbst nachdenkt.

Das ethische Ich - das Gewissen

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, es gebe in ihm eine Instanz, die ihm sagt oder befiehlt, was er zu tun

und zu lassen habe.

Diese verschiedenen Ich-Zustände erleben wir in aller Regel als ein einheitliches Ich. Gleichzeitig empfinden wir

jedoch ein Auf und Ab der unterschiedlichsten Selbst-Empfindungen, in denen von einem Moment auf den

anderen das Körperliche, das Perzeptive, das Emotionale oder das Kognitive vorherrscht. Die verschiedenen Ich-

Zustände verbinden sich in ständigem Wechsel miteinander und schaffen so den "Strom der Ich-Empfindung"

(Roth)

"Die Wirklichkeit und ihr Ich sind Konstruktionen, welche das Gehirn in die Lage versetzen, komplexe

Informationen zu verarbeiten, neue, unbekannte Situationen zu meistern und langfristige Handlungsplanung zu

betreiben.“

Typenlehre

Wir drehen die Zeit zurück um ca. 2500 Jahre. Auch damals gab es schon Persönlichkeitstheorien, die bis heute

noch, mehr oder weniger, angewandt werden und zudem sehr praktikabel sind. Viele kennen jemanden, der oder

die leicht aufbrausend ist, schnell „auf 180“ und dem eigenen Ärger gerne Luft macht. Einen solchen Menschen

nennt man dann „cholerisch“. Man sagt zwar: „Hunde, die bellen, beißen nicht“, aber dennoch ist der Umgang

mit diesem Typus für viele nicht so leicht.

Die Temperamente

Die Lehre der „Temperamente“ geht hauptsächlich zurück auf Galen und Hippokrates (dieser lebte 460 – 377

v.Chr.). Hippokrates ging von einer körperlichen Disposition aus, die darauf beruht, dass verschiedene

Körpersäfte im Menschen vorherrschen. Beim Choleriker ist es die gelbe Galle („er spuckte Gift und Galle“), der

Melancholiker hat einen Überschuss an schwarzer Galle und erlebt tiefe Gefühle, der Phlegmatiker (phlegma =

Schleim) ist antriebsschwach, der Sanguiniker (sangus = Blut) ist eine sorglose und unbeständige Persönlichkeit.

Die vorherrschenden Säfte bestimmen den Typ des Menschen und sein Verhalten. Aber der Zusammenhang

zwischen diesen Säften und einer bestimmten Persönlichkeit konnte niemals nachgewiesen werden. Die

moderne Temperamentsforschung wurde von den Kinderpsychiatern Thomas & Chess (1980) mit ihrer New York

Longitudinal Study (NYLS) neu begründet. In dieser Studie konnte man bereits bei Kleinkindern in den ersten

Lebensmonaten neun Temperamentsdimensionen bestimmen: Ablenkbarkeit, Aktivität, Annährung–Rückzug,

Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeitsdauer, Reaktionsintensität, sensorische Empfindlichkeit, Stimmungslage

und Tagesrhythmus.

Typenlehren gibt es zahlreiche und sie sind auch deswegen beliebt, weil man durch die Typisierung schnell ein

vermeintlich eindeutiges Bild erhält, welches scheinbar leicht anzuwenden ist. In der Anwendung im Alltag

jedoch werden sie dann wieder sehr komplex. Außerdem gibt es Mischtypen und dadurch werden diese

„Persönlichkeiten“ wieder facettenreicher.

Der jeweilige Typus reagiert entsprechend in verschiedenen Situationen und bei verschiedenen Anforderungen:

Kommunikation, Interaktion, Arbeitsverhalten, Entscheidungsverhalten, Konfliktverhalten, … und

selbstverständlich ist dies alles keine Mathematik.

Modelle bleiben Modelle, die Realität ist stets sehr viel komplexer. Eine Landkarte gibt eine Orientierung. Aber

erst wenn man den Weg geht oder fährt, erlebt man die Strecke und Umgebung mit allen Sinnen und Reizen. Es

geht auf und ab, die Landschaft verändert sich.

Welche Typenmodelle gibt es noch?

Man zählt dazu die Astrologie, Numerologie, die Physiognomie, Naturell-Lehre und Körpertypen-Lehre.

Aus Indien sind ebenfalls Körpertypen (Doshas) bekannt: Vata, Pitta und Kapha. Sie werden eher unter

medizinischen Gesichtspunkten gesehen, aber unterscheiden sich ebenfalls im Verhalten. Auch hier kennt man

Einflüsse durch den vorherrschenden Stoffwechsel und die Heilungserfolge bei chronischen Krankheiten sind

äußerst hoch. In der chinesischen Medizin gibt ebenfalls Typenmodelle, die sich auf die Elemente beziehen: Holz,

Feuer, Erde, Metall und Wasser. Danach wird gekocht und behandelt.

Körperorientierte Modelle konnten sich in der westlichen Psychologie nie so recht durchsetzen. Das mag auch

daran liegen, dass der Verstand mit seinen Funktionen und Leistungen in der westlichen Welt einen höheren

Stellenwert besitzt und weil mit Descartes (1596 – 1650) eine Trennung zwischen Körper und Seele stattgefunden

hat: „Ich denke also bin ich“. Diese Annahme einer Trennung zwischen Körper und Seele ist tief in das Denken

von Medizinern und Naturwissenschaftlern eingedrungen.

Aber der Körper hat weitaus mehr Einfluss auf unser Verhalten als viele ahnen. Denn der Körper ist die Quelle

aller physischen Energie, die uns versorgt und er hat seine speziellen Bedürfnisse. Besonders dann, wenn die

natürlichen körperlichen Funktionen unterdrückt werden. Bedürfnis nach Bewegung, Ausdruck, Nähe, Distanz,

Sexualität, … Es entstehen Störungen, die tief auf die Psyche einwirken. Auf dieser Beobachtung und Erkenntnis

haben sich körperorientierte Therapieverfahren entwickelt.

Was auch gerne vergessen wird: das Gehirn ist ein Teil des Körpers. Und bevor dieses in der

Embryonalentwicklung „vollständig“ ausgebildet ist, sind andere Organe schon früher voll funktionstätig. Zum

Beispiel das Ohr (ab der zehnten Schwangerschaftswoche). Was das kleine und noch unvollständige Wesen wohl

schon so früh hören möchte?

Uns allen bekannte Formulierungen, wie “ich höre auf mein Herz“ oder „das war eine Bauchentscheidung“,

werden durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt. Zum Beispiel spricht man vom Herzen sowie vom

Darm als zweites Gehirn. Denn es finden sich hier sehr komplexe neurologische Strukturen und hormonelle

Aktivitäten, die denen des Gehirns entsprechen. Beide Organsysteme nehmen weitaus stärkeren Einfluss auf das

Gehirn als bisher bekannt und haben zudem ein Eigenleben. Sogar die Zusammensetzung von Bakterien im Darm

haben wahrscheinlich Einfluss auf unser Verhalten.

C.G. Jung

C.G. Jung (1875 – 1961) war ein Schüler Freuds, trennte sich jedoch von Freud aufgrund unterschiedlicher

Ansichten zum Thema Sexualität und Freuds Libido-Theorie.

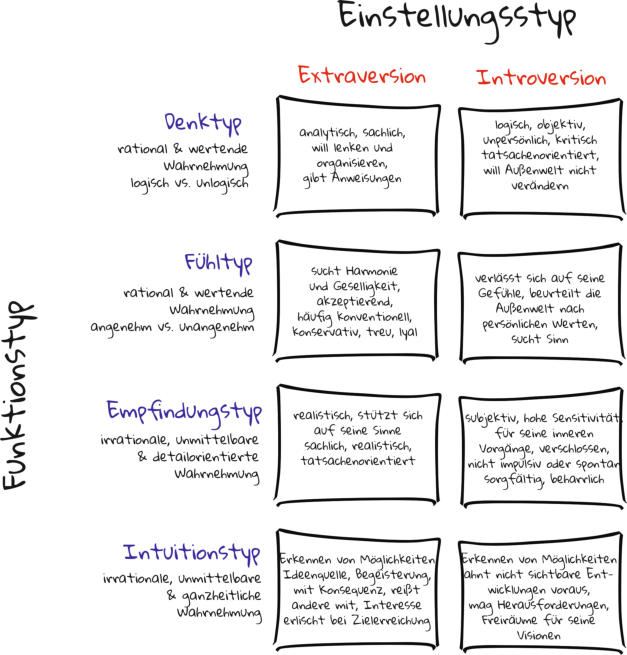

Aufgrund seiner sehr aufmerksamen Beobachtungsgabe erkannte er bei seinen Mitmenschen zwei

unterschiedliche Einstellungen zu sich selbst und ihrer Umwelt.

Der eine Typ orientiert sich stark an seine Umwelt und den Mitmenschen, ist im Denken und Handel nach außen

orientiert, kontaktfreudig und bestrebt, auf seine Umwelt aktiv einzuwirken.

Der andere Typ ist eher nach innen gerichtet, beschäftigt sich mehr mit seinen inneren Vorgängen, Denken und

Fühlen, ist eher zurückhaltend, was Kontakt betrifft, zögernd und verschlossen.

Diese beiden Idealtypen nennt er:

Extraversion und Introversion

Idealtypen, weil sie jeweils am Ende eines Kontinuums stehen.

Neben diesen beiden Grundtypen benennt C. G. Jung noch vier Grundfunktionen der Psyche, die unabhängig von

Extraversion und Introversion auftreten. Es handelt sich dabei um die „rationalen Funktionen“ des Denkens und

Fühlens (rational, weil wertend) und die „irrationalen Funktionen“ des Empfindens und Intuierens (irrational,

weil nur wahrnehmend).

Daraus ergeben sich acht Persönlichkeitstypen:

Jung war ein Psychoanalytiker und damit ist sein Modell in erster Linie ein psychodynamisches Modell. Aber es

beschreibt auch eine Typologie mit der Unterscheidung des extravertierten und introvertierten Menschen sowie

der vier Funktionstypen.

Jung hat weiterhin sogenannte Archetypen beschrieben, die aus dem kollektiven Unbewussten stammen.

Für Jung gab es auch bewusste und unbewusste Zustände. Aber er unterschied zudem ein persönliches von

einem kollektiven Unbewussten. In diesem kollektiven Unbewussten ist das geistige und seelische Erbe der

Menschheitsgeschichte gesammelt. Ähnlich, wie es eine biologische Evolution gibt, in der die Geschichte der

Entwicklung der Lebewesen enthalten ist.

Da die Menschen durch die Geschichte hindurch stets ähnliche und gleiche Erfahrungen machen, bilden sich

psychische Grundmuster heraus, die wie Grundmotive auf die menschliche Psyche wirken: die Archetypen. Jung

beschreibt zwölf dieser Archetypen.

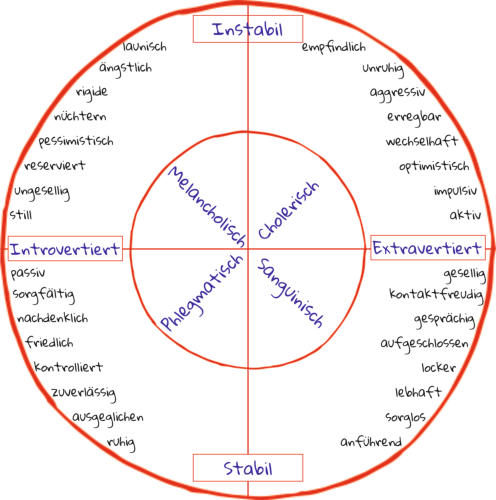

Prof. Hans Eysenck

Der deutsch-britische Psychologe, Hans Eysenck (1916 – 1997), hat das Modell der Temperamente sowie die

Körpertypen nach Ernst Kretschmer (1888 – 1964) mit den beiden Einstellungstypen „Introversion“ und

„Extraversion“ des Psychoanalytikers, C.G. Jung, verbunden und einen weiteren Aspekt hinzugefügt: den

Neurotizismus. Das bedeutet das Spektrum, in dem ein Mensch eher „stabil“ oder eher „instabil“ in seinem

Verhalten ist.

Eysenck geht davon aus, dass die Neigung zu Introversion und Extraversion, sowie auch Neurotizismus genetisch

bedingt ist und ihren Sitz im Gehirn und zentralen Nervensystem hat.

Bei Introvertierten ist das Nervensystem eher ansprechbar und erregbar. Wird emotional auf Ereignisse reagiert,

tritt die neurotische Dimension mehr in den Vordergrund. Introvertierte neigen aufgrund ihrer Sensibilität mehr

zu Besorgnis. Bei extravertierten Menschen ist das Nervensystem weniger erregbar und daher suchen sie eher

nach äußeren Stimulatoren und fühlen sich im Kontakt mit anderen Menschen eher wohl.

Nach Eysenck ist die Persönlichkeit „die mehr oder weniger stabile und dauerhafte Organisation des Charakters,

Temperaments, Intellekts und Körperbaus eines Menschen, die seine einzigartige Anpassung an die Umwelt

bestimmt. Der Charakter eines Menschen bezeichnet das mehr oder weniger stabile und dauerhafte System

seines konativen Verhaltens (des Willens); sein Temperament das mehr oder weniger stabile und dauerhafte

System seines affektiven Verhaltens (der Emotion oder des Gefühls); sein Intellekt das mehr oder weniger stabile

und dauerhafte System seines kognitiven Verhaltens (der Intelligenz); sein Körperbau das mehr oder weniger

stabile System seiner physischen Gestalt und neuroendokrinen (hormonalen) Ausstattung“.

Eysencks Persönlichkeitszirkel

(Eysencks Persönlichkeitsmodell ist weniger ein Typologisches, sondern ein Faktorenmodell. Das heißt, es wurde

aufgrund einer Vielzahl an Eigenschaften auf wenige Dimensionen reduziert.)

Eduard Spranger

Es gibt auch Typenmodelle, die sich mit einer geistigen Grundausrichtung beschäftigen. Zum Beispiel, welche

Werte-Ausrichtung ein Mensch favorisiert.

Eduard Spranger (1882 – 1963) war ein deutscher Pädagoge und hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass die

Pädagogik als eine eigenständige akademische Disziplin anerkannt wurde. Zudem beeinflusste er die

Lehrerausbildung in Deutschland.

Spranger geht von einer sechsfachen Gliederung der menschlichen Kultur aus, woraus sich sechs geistige

Grundhaltungen herauskristallisieren:

•

Theoretischer Mensch

•

Ökonomischer Mensch

•

Ästhetischer Mensch

•

Politischer Mensch

•

Sozialer Mensch

•

Religiöser Mensch

Bei Typenmodellen spricht man stets von Idealtypen. So ist das auch in diesem Fall. Es treten in der Realität

meist komplexe Typen auf. Der Theoretiker mit politischer oder der Techniker mit ökonomischer Ausrichtung.

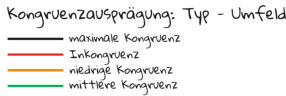

Der „person-job-fit“ Ansatz

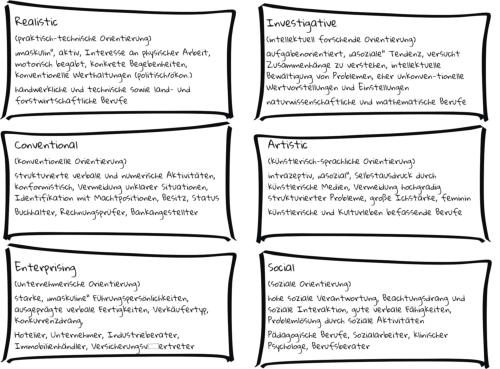

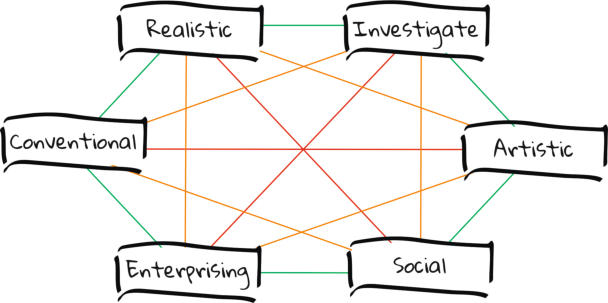

John L. Holland (1919 – 2008) war ein amerikanischer Psychologe, der ein Karriereentwicklungsmodell

entwickelt hat. Dieses Modell basiert darauf, dass Menschen ebenfalls Neigungen zu einer bestimmten Denk- und

Wertestruktur haben, die in der Persönlichkeit verankert sind. Je nach Neigung entscheiden sie sich für ein

bestimmtes berufliches Umfeld. Andersherum gesagt eignen sie sich demnach auch für ein bestimmtes

berufliches Umfeld ganz besonders, weil sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur hier am besten passen.

Dieser Ansatz ist auch bekannt unter der Abkürzung RIASEC-Modell.

Holland unterscheidet sechs Grundpersönlichkeiten:

Welcher Typ passt zudem zu welchem Umfeld:

Vielen ist dieser Ansatz auch im Rahmen eines Berufsinteressen-Tests bekannt und wird gerne bei

Berufseinsteigern eingesetzt.

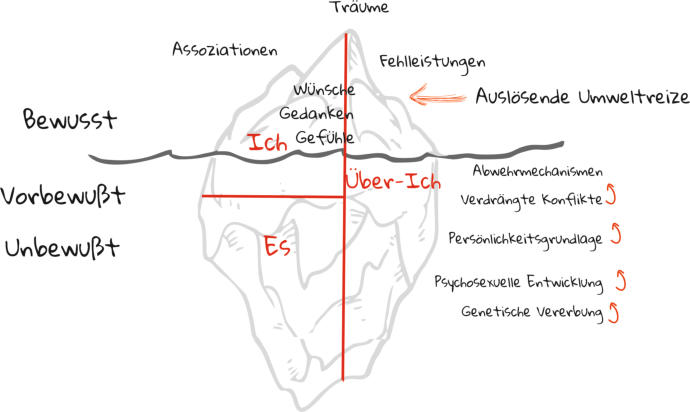

Tiefenpsychologie

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856 – 1939) entwickelte ein Modell der Persönlichkeit, welches man als psychodynamisches

Modell, aber auch als Strukturmodel bezeichnen kann. Die Persönlichkeitsstruktur nach Freud besteht aus drei

Instanzen: dem Es, dem Ich und dem Über-Ich. Das psychodynamische ergibt sich aus den ständigen Konflikten

zwischen dem Es und dem Über-Ich sowie der Realität, zwischen denen das Ich vermittelt.

Der Körper mit seinen Trieben, die zur Befriedigung drängen (Lustprinzip) ist die Quelle des Es. Das Neugeborene

strebt aus dem Überlebensprinzip heraus nach Lusterfüllung und will Unlust vermeiden. Durch die Interaktion

mit der Umwelt entstehen jedoch nach und nach Einschränkungen, mit denen das kleine Wesen zurechtkommen

muss. Dies stellt Freud als den Konflikt zwischen dem Es und dem Über-Ich dar. Das Es wird in seinem Bestreben

eingeschränkt und Triebe müssen verdrängt werden. Dadurch entsteht Angst, welche die erste Grundlage des

Über-Ich darstellt. Das sich bildende Ich (Realitätsprinzip) vermittelt zwischen diesen beiden Instanzen und den

Forderungen aus der Realität, indem es einen Abwehrmechanismus entwickelt.

Dazu stehen ihm verschiedene Techniken zur Verfügung:

Identifikation

Der Mensch identifiziert sich mit einer stärkeren Persönlichkeit, um die eigenen Selbstzweifel zu überdecken.

Projektion

Das, was jemand an sich selbst ablehnt, wird auf andere Personen projiziert. Unliebsame Eigenschaften an einem

selbst werden in anderen Menschen erkannt, statt in einem selbst.

Rationalisierung

Fehlverhalten wird mit vermeintlich rationalen Gründen erklärt.

Reaktionsbildung

Unliebsame Empfindungen werden ins Gegenteil umgewandelt (jemand engagiert sich für Nächstenliebe, weil

er/sie die eigenen Aggressionen nicht wahrhaben will.

Regression

Rückfall in frühere, eigentlich bereits abgeschlossene Entwicklungsphasen.

Sublimation

Wenn primitive, sozial nicht akzeptierte Arten der Befriedigung von Bedürfnissen in sozial akzeptable

umgewandelt und somit neutralisiert werden.

Verdrängung

Unangenehme und schmerzhafte Empfindungen werden aus dem Bewusstsein verdrängt.

Verschiebung

Negative Empfindungen werden nicht auf den/die UrheberIn gerichtet, sondern auf ein Ersatzobjekt.

Widerstand

Verdrängte Inhalte drängen zurück ins Bewusstsein. Der Versuch, sich dagegen zu wehren, wird als Widerstand

bezeichnet.

Abwehrmechanismen sind nach Freud bis zu einem gewissen Grad notwendig, damit sich eine Persönlichkeit

heranbilden kann, die in einem gesellschaftlichen Kontext funktioniert. Ein Zuviel an Verdrängung führt jedoch

zu Neurosen oder sogar zu Psychosen. Das erwachsene Ich richtet sich nach moralischen Prinzipien, es stellt das

Realitätsprinzip dar und überprüft sich kritisch unter Beachtung des Über-Ich und des Es.

Freud hatte viele Schüler und seine Psychoanalyse fand weite Verbreitung. Aber es gab auch immer wieder

Schüler, die sich in Teilen von Freuds Theorien oder Ansätzen distanziert haben oder sie in Frage stellten. Sie

gingen andere Wege und wurden meist schon bald aus der Psychoanalytischen Vereinigung ausgeschlossen.

So, wie C.G. Jung, Alfred Adler oder Wilhelm Reich.

Alfred Adler

Alfred Adler (1870 – 1937) gründete daher eine eigene Vereinigung und begründete eine neue Psychologie, die

Individualpsychologie. Seine Theorie von der menschlichen Entwicklung und Persönlichkeit unterschied sich

sehr von der Freudschen.

Der Mensch ist ein organisches Ganzes, eine unteilbare Einheit von Körper, Seele und Geist. Adler betont die

soziale Persönlichkeit des Menschen: der Charakter bildet sich als Resultat aus der Begegnung mit anderen

Menschen (Gemeinschaft).

Der Mensch ist mehr durch Zukunftserwartungen motiviert als durch vergangene Ereignisse (Finalität).

Seine Annahme war: der Mensch ist eher durch sein Bestreben nach Überwindung eines

Minderwertigkeitsgefühls angetrieben. Zu Anfang eine Organminderwertigkeit sowie der Versuch einer

Kompensation (durch andere Organe) bzw. Überkompensation (durch Training der minderwertigen Organe). Es

können organische oder aber auch geistige Defizite vorliegen.

Der Mensch entwickelt schon früh einen unbewussten, „geheimen“ Lebensplan.

Die Mittel der Kompensation können von der Umwelt akzeptiert werden, angepasst sein, unakzeptiert oder auch

fehlangepasst sein. Je nachdem entstehen daraus Konflikte. Aus einem Gefühl der Minderwertigkeit entsteht ein

Streben nach Macht.

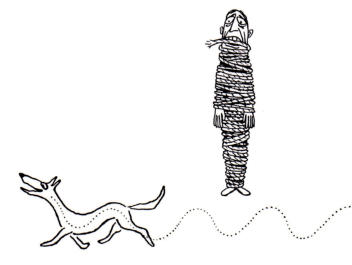

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich (1897 – 1957) ist der Frage nach der Sexual- und Lebensenergie im Menschen tiefer nachgegangen

und hat in der Libido eine biophysikalische Energie gesehen, die sowohl intrapsychische als auch

intraorganismische Strukturen bildet. Freud war auf der Suche nach der Energie, die das neurotische Symptom

unterhält. Reich glaubte in der organischen Panzerung die Blockade für die, ansonsten frei fließenden

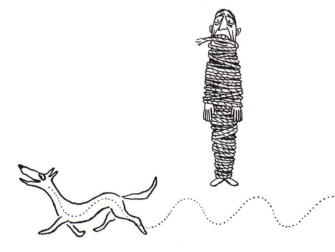

vegetativen Energie gefunden zu haben. Ein Beispiel soll die Entstehung von Charakter- und Körperstruktur

durch Frustration der Triebwünsche verdeutlichen:

Wird ein spontanes Verhalten, ein Bedürfnis im weitesten Sinne, von der Umgebung nicht beantwortet oder

sogar in einer bestimmten Weise sanktioniert, entsteht Frustration. Diese Frustration äußert sich im Allgemeinen

in Wut und Trauer, welche ein Säugling völlig selbstverständlich und spontan zum Ausdruck bringt. Der Säugling

ist noch völlig ungepanzert, das heißt, sämtliche vegetative Energie fließt völlig frei und unbehindert gemäß den

organismischen Bedürfnissen. Im ungünstigsten Fall wird auch diese spontan geäußerte Frustration mit

Zurückweisung beantwortet, was bei Gefühlen wie Wut und Trauer häufig der Fall ist, denn sie sind für die

Umgebung im höchsten Maße bedrohlich. Spätestens hier beginnt die eigentliche Verdrängung. Indem sich ein

Teil der zurückgehaltenen Energie abspaltet und gegen sich selbst wendet, entsteht eine Panzerung, welche

durch dieselbe Energie aufrechterhalten wird. Die Panzerung manifestiert sich aber in verschiedenen funktional

identischen Formen. Auf körperlicher Ebene in Form einer muskulären Kontraktion, also Erhöhung des

Muskeltonus oder aber einer Erschlaffung der Muskulatur, die den spontanen Ausdruck, d.h., die vegetative

Energie zurückhalten. Im psychischen Bereich in Form von Abwehrmechanismen. An der Stelle, der gegen sich

selbst gewendeten Energie, entsteht ein innerer sowie äußerer Kontaktverlust, während im äußeren Verhalten

sich ein Ersatzkontakt entwickelt, der nichts mehr mit dem primären Impuls zu tun haben muss.

Auf diesem Wege entstehen sowohl Charakterpanzer (Charakterstruktur) als auch Muskelpanzer (Körperhaltung,

Körperstruktur), die angepasste Persönlichkeit also. In beiden ist die gesamte Entstehungsgeschichte enthalten.

Die Konflikte jedoch sind der betroffenen Person in der Regel unbewusst. Ebenso die Art und Weise ihrer

Körperhaltung und -reaktionen. Durch Charakteranalyse sowie Körperanalyse ist es möglich, unbewusstes

Material der Reflexion zugänglich zu machen.

Reich hatte körperorientierte Zugänge zur Psyche entwickelt. Unter anderem die vertiefte Atmung sowie weitere

„Körperübungen“, die gepanzerte Energien und damit die Emotionen befreiten. Er nannte seine Therapie:

Vegetotherapie. Er legte damit die Grundsteine späterer Körpertherapien und beeinflusste nachhaltig das

moderne Verständnis von den Beziehungen zwischen Körper und Psyche in der Therapie.

Für Reich war die gesunde Sexualität und Persönlichkeit synonym mit der frei fließenden organismischen

Energie, d.h. mit der Gesamtheit der natürlichen Ausdrucksfähigkeiten des Menschen, ohne

Funktionseinschränkung. Reich entwickelte einen gesellschaftskritischen Ansatz und untersuchte

massenpsychologische Phänomene, wie zum Beispiel den Faschismus, der auf Unterdrückung der Sexualität

aufbaut. Für Reich hat jede patriarchalische und regide Gesellschaftsordnung einen Nutzen von dieser

Unterdrückung.

(Collage aus Bildern aus dem Buch: „Die Rede an den kleinen Mann“ von Wilhelm Reich

Hier geht´s weiter…

Behaviorismus

Die Seele ist eine „Black Box“

Lernen am Modell

Die Humanistische Psychologie

Wissenswertes

Wer bin ich und wenn ja, wie viele

Comesstr. 2-4

50321 Brühl

T: 02232 30 32 711

M: 0171 123 05 47

kd@knut-diederichs.de

Persönlichkeit hat viele Facetten

„Erkenne dich selbst“ (Gnothi seauton) oder „Erkenne, was du

bist“ verkündete eine Schrift am Apollontempel in Delphi ca.

Mitte des 5. Jahrhunderts vor Chr.

Offensichtlich war es den Menschen schon vor ein paar tausend

Jahren wichtig, sich selbst zu erkennen. Oder zumindest einigen

Menschen. „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ ist nicht nur

humorvoll gemeint, sondern hat selbstverständlich einen

ernsthaften Hintergrund.

Was ist das „Ich“, welches zu entdecken sich der Mensch zur

Aufgabe gemacht hat? In asiatischen Kulturen hat sich die

Meditation entwickelt und im Westen finden Yoga und andere

kontemplative Praktiken zur Selbsterfahrung großes Interesse.

Und gleichzeitig wird doch so vieles dafür getan, damit anderen

das eigene Ich verborgen bleibt.

Nicht jeder erhält einen Blick ins Innere der eigenen „Seele“ …

könnten sich vielleicht doch dunkle „Abgründe“ auftun, die

niemand sehen darf?

Gibt es überhaupt ein „Ich“ von dem wir so selbstverständlich

sprechen? Muss an der „Persönlichkeit“ eigentlich gearbeitet

werden? Wird sie entdeckt, entwickelt, entfaltet oder sollte ich

mich von ihr lösen?

Dazu gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Ansichten in der

Psychologie.

In unserer Gesellschaft gibt es offensichtlich einen zunehmenden

Trend, die Persönlichkeit „frei“ zu wählen,

sie sogar zu designen. Und bis zu einigen Millimetern in die Tiefe

geht das auch durchaus, ohne dass es zu ernsthaften

gesundheitlichen Schäden führt.

Aber befindet sich die „Seele“ nicht ganz tief in unserem Innern?

Reicht es dann, nur die Oberfläche aufzupolieren? Ist die Seele

das gleiche, wie die Persönlichkeit oder der Charakter oder das

Selbst, das Naturell, das Wesen, die Individualität, die Identität?

Alleine schon die Begriffsvielfalt deutet auf eine gewisse

Herausforderung bei diesem Thema hin.

Oder ist es vielleicht doch viel einfacher, so wie es Plutarch

formulierte. „Der Charakter ist weiter nichts als eine langwierige

Gewohnheit.“

Persönlichkeit hat viele Facetten

Nicht nur eine Persönlichkeit hat viele Facetten, sondern auch

das Thema „Persönlichkeit“ sowie das Phänomen

„Persönlichkeit“ als Forschungsgebiet haben viele Facetten.

Die Frage nach der menschlichen Natur, ist vielleicht so alt, wie

die Menschheit selbst. Und daher haben sich auch die

unterschiedlichsten Vorstellungen und Modelle über die

„menschliche Seele“ entwickelt.

Die alten Griechen sprachen von den Temperamenten, die durch

Säfte hervorgerufen wurden. Der Choleriker (Galle) ist besonders

als Chef bei vielen Mitarbeitern nicht sehr beliebt.

Das Wort „Person“ in den europäischen Sprachen geht auf das

lateinische Wort „persona“ zurück.

Dieses wurde hauptsächlich im Sinne von „Rolle, Charakter,

Maske“ gebraucht. Im alten Rom trugen die Schauspieler Masken

(persona), die dem Publikum die Eigenschaften der Person, die

sie darstellten, zeigen sollten. So gab es zum Beispiel Masken mit

lachenden, weinenden oder wütenden Gesichtern, die den

jeweils typischen Charakter einer Rolle erkennbar und

vorhersehbar machten.

„Bedenke, dass du nur der Schauspieler bist in einem Stück, das

der Spielleiter bestimmt. (…) Deine Aufgabe ist es nur, die dir

zugeteilte Rolle gut zu spielen; sie auszuwählen, steht einem

andern zu.“ (Epiktet, 50 bis 138 n. Chr.)

Für die Behavioristen war die Persönlichkeit eine „Black Box“.

Man schaute, was hinein ging und was rauskam (der Reiz und die

Reaktion). Denn das alleine glaubte man, messen zu können.

Persönlichkeitsmodelle existieren viele und eine einheitliche

Definition von „Persönlichkeit“ gibt es in der Psychologie bis

heute nicht. Der Psychologe Allport hat schon in den 30er Jahren

des letzten Jahrhunderts versucht, eine Fülle von über 50

verschiedenen Formulierungen aus Philosophie, Psychologie,

Theologie und Soziologie zu Kategorien zusammen zu fassen und

deren Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Daran ist zu

erkennen, dass in der Wissenschaft, wie im Alltagsdenken und -

erleben eine Vielfalt an Vorstellungen existiert, was der Mensch

im Inneren sei.

Für das Berufsleben will man seine Stärken (er)kennen und

gewinnbringend einsetzen. Auch hier haben sich vielfältige

Begrifflichkeiten gebildet: Kompetenzen, Qualifikationen,

Schlüsselqualifikationen, Softskills, Handlungskompetenzen,

Individualkompetenzen u.v.m.

Höher, weiter, schneller soll es dabei gehen … immer mehr

Leistung … die Konkurrenz ist groß.

Wer sich gut verkauft, liegt vorne. An der Persönlichkeit feilen,

damit sie wie ein feiner Schlüssel die gewünschten Türen öffnet.

Persönlichkeit als Werkzeug … Persönlichkeit als

Alleinstellungsmerkmal … Persönlichkeit als Marke!

Und dennoch, eine gesunde und stabile Persönlichkeit ist für ein

gesundes und erfüllendes Leben wichtig.

Aber wie entsteht denn überhaupt eine Persönlichkeit? Um das

zu beantworten müssen wir ja erst einmal bestimmen, was

Persönlichkeit überhaupt ist.

Dazu dient uns eine Definition aus dem Duden:

„Persönlichkeit ist die umfassende Bezeichnung für die

Beschreibung und Erklärung des einzigartigen und individuellen

Musters von Eigenschaften eines Menschen, die relativ

überdauernd dessen Verhalten bestimmen.“

Allport sieht zusätzlich noch eine „dynamische Organisation“, die

im Menschen wirksam ist und Erich Fromm gibt einen Hinweis

auf „ererbte und erworbene psychische Eigenschaften“. Damit

wird die Anlage-Umwelt-Thematik in den Fokus gerückt.

Der russische Psychologe Alexei Leontjew (1903 – 1979) geht

noch einen Schritt weiter und schreibt in seinem Hauptwerk

„Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit“: „der Mensch tritt nur als

ein mit bestimmten natürlichen Eigenschaften und Fähigkeiten

begabtes Individuum in die Geschichte ein … und nur als Subjekt

gesellschaftlicher Beziehungen wird er zur Persönlichkeit.“

Das bedeutet, die Persönlichkeit wird durch den Austausch mit

der Umwelt erzeugt.

Mit Definitionen könnten wir allerdings Seiten füllen. Das liegt an

den verschiedenen psychologischen Schulen mit ihrem

unterschiedlichen Verständnis des Menschen. Der Gründer einer

psychologischen Schule ist dabei nicht frei von seiner eigenen

Biografie. Und das sind Sie nicht und ich bin es auch nicht.

Welche Disziplinen beschäftigen sich mit dem Thema

Persönlichkeit? Welche verschiedenen Einflüsse vermutet man

daher?

In differenzierter Form spiegelt sich hier zudem das Anlage-

Umwelt-Modell wider.

Wie entsteht die Persönlichkeit?

Der Säugling beißt in seinen Schnuller oder in einen anderen

Gegenstand. Dann beißt der Säugling in seinen Finger und es tut

weh. Er beißt mal hier drauf, mal da drauf, dann wieder auf einen

Finger und es tut erneut weh. Vereinfacht gesagt, auf solchen

und ähnlichen Wegen bildet sich die Wahrnehmung eines

„Körper-Ich“ heraus.

Der Säugling kann Anfangs zwischen Ich und Umwelt noch nicht

unterscheiden. Daher sagte schon Freud, das frühe Ich sei zuerst

und vor allem ein „Körper-Ich“ (erste Form der Identität).

Der Säugling wird gesteuert von seinen Trieben, die das

Überleben sichern und lebt nach dem Prinzip, Unlust zu

vermeiden und Lust zu befriedigen.

Auf der Basis der sensomotorischen Funktionen und Fähigkeiten

des Körpers bilden sich nach und nach komplexere

Erfahrungswerte heraus. Objekte werden als solche erkannt und

vom Körper getrennt wahrgenommen. Sie bleiben zudem mehr

und mehr in Erinnerung („Objektpermanenz“ nach Piaget).

In dieser Trennung zwischen Subjekt und Objekt kann der

Säugling daher und gerade erst dann lernen, auf Objekte

einzuwirken.

Auf dieser Grundlage, sowie mit der Entwicklung der Sprache,

entstehen höhere mentale Funktionen.

Mit der Sprache entsteht eine neue Welt, die aus Symbolen,

Begriffen und Ideen besteht. Das entstehende mentale Ich kann

äußere Objekte und auch den Körper mit seinen Vorgängen zum

Gegenstand seiner Betrachtung machen. Diese Objekte existieren

dann auch weiter ohne ihre Anwesenheit. Dadurch entsteht eine

neue, abstraktere Form der Einflussnahme, mit der Objekte und

Vorgänge gesteuert werden können. Zum Beispiel, das

Aufschieben von Bedürfnissen oder die Entscheidung, auf etwas

zu verzichten, zuliebe einer „höheren“ Errungenschaft

(Sublimierung).

Was hier beschrieben wird, geht auch mit einer weiteren

wichtigen Entwicklung einher: der Erweiterung von

Perspektiven. Das Kind erweitert kontinuierlich seine

Perspektiven und lernt, das Leben weniger egozentrisch zu sehen

und Perspektiven „von außen“ sowie aus der Sicht anderer

einzunehmen.

Ja, ich weiß. Diese Fähigkeit lässt so manch ein Erwachsener

vermissen.

Ab ca. vier Jahren beginnt das Kind unendlich viele Fragen zu

stelle. Fragen, auf die wir als Erwachsene erst gar nicht (mehr)

kommen und es werden Dinge in einer Art hinterfragt, die uns

erstaunen lassen. In der Schule lernen dann die Kinder leider oft,

dass manche der Fragen dumm oder falsch seien. Und sie lernen,

welche Fragen die richtigen sind. Das reduziert leider deren

Intelligenz enorm. Staunen und Fragen stellen ist der Beginn

einer jeden Wissenschaft.

Sprache ist zudem ein äußerst wichtiges Thema und da wir die

Sprache eines Landes und einer Kultur so selbstverständlich

lernen – und viele Kinder lernen zwei, drei Sprachen mühelos

parallel – ist uns nicht bewusst, welches Wertesystem wir damit

in uns aufnehmen. Sprache formt das Denken und das Denken

„formt“ dann wiederum so vieles mehr. Das wäre vielleicht ein

Thema für einen weiteren Blog.

Nur zwei Zitate dazu:

„Wir sind, was wir denken. Alles, was wir denken, entsteht mit

unseren Gedanken.

Mit unseren Gedanken machen wir die Welt!“ (Gautama Buddha)

„Angehörige einer bestimmten Kultur kodifizieren die

Erfahrungen gemäß den Kategorien des jeweiligen linguistischen

Systems und erfassen nur das an Wirklichkeit, was ihnen

kodifiziert begegnet.! (Dorothy Lee, 1950, amerikanische

Anthropologin)

Die Psychologin, Janes Loevinger, hat die Stufen der Kognitiven

Entwicklung Piagets erweitert und in das Erwachsenenalter

hinein fortgeschrieben. Piagets höchste Stufe ist die, des formal

operationalen Bewusstseins, die sich ab 12 Jahren entwickelt.

Der Mensch wird fähig, abstrakte Konzepte zu verstehen und zu

entwickeln. Er entwickelt die Fähigkeit zum deduktiven Denken

und er kann über sich, das Leben und die Welt reflektieren.

Loevinger beschreibt in insgesamt neun Phasen die Fähigkeit zur

und die Entwicklung von erweiterten Perspektiven, in denen „der

andere“, das Umfeld verstärkt mit einbezogen und in seiner

Autonomie und Freiheit respektiert wird.

Loevinger geht nicht von einer „psychischen Instanz“, wie ein

„Ich“ aus, sondern von einem Prozess, der die Gedanken und

Erfahrungen eines Menschen organisiert. Die Entwicklung findet

ein Leben lang statt.

Diesem Ansatz oder Modell liegt ein konstruktivistisches

Entwicklungsverständnis zugrunde. Das bedeutet, dass

Strukturen, zum Beispiel Denkstrukturen, schrittweise aufgebaut

werden, die eine auf der Basis der anderen, die vorherige in der

nächsten aufgeht, also integriert wird, differenzierter und

komplexer und damit auch stabiler wird.

Loevinger war eine Schülerin von Erik H. Erikson, der ebenfalls

ein Phasenmodell der menschlichen Entwicklung formuliert hat.

Dieses stellt eine biodynamische und psychosoziale Entwicklung

dar, die in ganz bestimmten Phasen ablaufen sollte, bei denen

die einzelnen Phasen, jede für sich, ihre ganz eigene Zeit

benötigt, in der sie zur Entfaltung kommen sollte. Es gibt

einerseits einen biologischen, also auch angeborenen Aspekt,

den es zu beachten und zu leben gilt und man kann nicht einen

Schritt vor dem nächsten machen. Ansonsten entstehen

Störungen in der Persönlichkeit. Diese Phasen werden von Krisen

unterbrochen oder eher begleitet (sie müssen nicht heftig sein,

können es aber, sie können ganz leicht im Hintergrund wirken),

in denen es zur Neustrukturierung, zur Neustabilisierung und zur

Entwicklung auf eine nächst höhere Stufe kommt. Damit einher

gehen neue Werteentwicklungen sowie die Identifikation mit

einer neuen Rolle. Erikson baut auf den Theorien Freuds auf,

dehnt die Entwicklung der Phasen allerdings auf acht aus und

stellt die Entwicklung als einen Prozess dar, der bis ins

Erwachsenenalter hinein reicht, genau genommen, das gesamte

Leben hindurch nicht endet. Und er hat einen soziokulturellen

Aspekt hineingebracht, der die gegenseitige Beeinflussung von

Kindern und Eltern, auch über mehrere Generationen hinweg

und die Beeinflussung der Gesellschaft auf das Leben des

Individuums beinhaltet (Erik H. Erikson: Identität und

Lebenszyklus)

Modelle der Persönlichkeit

Die westliche Psychologie ist vorzugsweise eine „Ich-

Psychologie“. In der Psychologie, aber auch im

Alltagsverständnis werden häufig „Persönlichkeit“ und „Ich“,

aber auch der Mensch an sich mit der Persönlichkeit

gleichgesetzt. In der östlichen Psychologie, zum Beispiel im

Buddhismus, ist dies anders. Da ist die Persönlichkeit etwas, mit

der man sich identifiziert (hat). Und der Weg der Entwicklung ist

die „Des-Identifikation“ mit der Persönlichkeit und damit auch

mit dem Ich.

Hirnforschung

Nun gibt es aber auch aus einer ganz anderen und modernen

wissenschaftlichen Disziplin neue Erkenntnisse und Aussagen,

die vielleicht viele Menschen verunsichern werden. Nämlich aus

der Gehirnforschung. Da behaupten Wissenschaftler, so etwas,

wie ein Ich gäbe es gar nicht.

Zumindest konnte man bisher kein Ich finden. Also keine

zentrale, alles steuernde und übergeordnete Instanz. Stattdessen

fand man heraus, dass unsere Funktionen, Wahrnehmungen und

Reaktionen aus unterschiedlichen Gehirnarealen gesteuert

werden. Und dass die Großhirnrinde (unser bewusstes Zentrum)

nur nachträglich erklärt, was schon im Gehirn an anderer Stelle

„entschieden“ wurde.

Der Biologe und Hirnforscher, Gerhard Roth, kommt aufgrund

eigener und Experimente weiterer Wissenschaftler zu dem

Ergebnis, dass es so etwas, wie einen freien Willen gar nicht gibt.

„Der freie Wille ist nur eine nützliche Illusion“.

Ein allem zugrunde liegendes Ich gibt es nicht, sondern nur ein

oszillierendes Bündel von unterschiedlichen Ich-Zuständen. Roth

beschreibet acht Ich-Zustände. Diese lassen sich

unterschiedlichen, sich überlappenden Netzwerken zuordnen.

Das Körper-Ich

gewährleistet das Bewusstsein, dass der Körper, in dem ein

Mensch steckt, sein Körper ist.

Das Verortungs-Ich

gewährleistet das Bewusstsein, sich gerade an diesem Ort und

nicht woanders zu befinden.

Das perspektivische Ich

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, den Mittelpunkt der

von ihm erfahrenen Welt zu bilden.

Das Ich als Erlebnissubjekt

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, er selbst habe

Wahrnehmungen, Ideen, Gefühle, und nicht etwa ein anderer.

Das Autorschafts- und Kontroll-Ich

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, dass er Verursacher

und Kontrolleur seiner Gedanken und Handlungen ist.

Das autobiographische Ich

gewährleistet dem Menschen das Bewusstsein, auch heute

derjenige zu sein, der er gestern war, und lässt ihn in seinen

verschiedenen Empfindungen Kontinuität erleben.

Das selbst-reflexive Ich

macht es möglich, dass der Mensch über sich selbst nachdenkt.

Das ethische Ich - das Gewissen

vermittelt dem Menschen das Bewusstsein, es gebe in ihm eine

Instanz, die ihm sagt oder befiehlt, was er zu tun und zu lassen

habe.

Diese verschiedenen Ich-Zustände erleben wir in aller Regel als

ein einheitliches Ich. Gleichzeitig empfinden wir jedoch ein Auf

und Ab der unterschiedlichsten Selbst-Empfindungen, in denen

von einem Moment auf den anderen das Körperliche, das

Perzeptive, das Emotionale oder das Kognitive vorherrscht. Die

verschiedenen Ich-Zustände verbinden sich in ständigem

Wechsel miteinander und schaffen so den "Strom der Ich-

Empfindung" (Roth)

"Die Wirklichkeit und ihr Ich sind Konstruktionen, welche das

Gehirn in die Lage versetzen, komplexe Informationen zu

verarbeiten, neue, unbekannte Situationen zu meistern und

langfristige Handlungsplanung zu betreiben.“

Typenlehre

Wir drehen die Zeit zurück um ca. 2500 Jahre. Auch damals gab

es schon Persönlichkeitstheorien, die bis heute noch, mehr oder

weniger, angewandt werden und zudem sehr praktikabel sind.

Viele kennen jemanden, der oder die leicht aufbrausend ist,

schnell „auf 180“ und dem eigenen Ärger gerne Luft macht. Einen

solchen Menschen nennt man dann „cholerisch“. Man sagt zwar:

„Hunde, die bellen, beißen nicht“, aber dennoch ist der Umgang

mit diesem Typus für viele nicht so leicht.

Die Temperamente

Die Lehre der „Temperamente“ geht hauptsächlich zurück auf

Galen und Hippokrates (dieser lebte 460 – 377 v.Chr.).

Hippokrates ging von einer körperlichen Disposition aus, die

darauf beruht, dass verschiedene Körpersäfte im Menschen

vorherrschen. Beim Choleriker ist es die gelbe Galle („er spuckte

Gift und Galle“), der Melancholiker hat einen Überschuss an

schwarzer Galle und erlebt tiefe Gefühle, der Phlegmatiker

(phlegma = Schleim) ist antriebsschwach, der Sanguiniker

(sangus = Blut) ist eine sorglose und unbeständige

Persönlichkeit.

Die vorherrschenden Säfte bestimmen den Typ des Menschen

und sein Verhalten. Aber der Zusammenhang zwischen diesen

Säften und einer bestimmten Persönlichkeit konnte niemals

nachgewiesen werden. Die moderne Temperamentsforschung

wurde von den Kinderpsychiatern Thomas & Chess (1980) mit

ihrer New York Longitudinal Study (NYLS) neu begründet. In

dieser Studie konnte man bereits bei Kleinkindern in den ersten

Lebensmonaten neun Temperamentsdimensionen bestimmen:

Ablenkbarkeit, Aktivität, Annährung–Rückzug,

Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeitsdauer,

Reaktionsintensität, sensorische Empfindlichkeit,

Stimmungslage und Tagesrhythmus.

Typenlehren gibt es zahlreiche und sie sind auch deswegen

beliebt, weil man durch die Typisierung schnell ein vermeintlich

eindeutiges Bild erhält, welches scheinbar leicht anzuwenden ist.

In der Anwendung im Alltag jedoch werden sie dann wieder sehr

komplex. Außerdem gibt es Mischtypen und dadurch werden

diese „Persönlichkeiten“ wieder facettenreicher.

Der jeweilige Typus reagiert entsprechend in verschiedenen

Situationen und bei verschiedenen Anforderungen:

Kommunikation, Interaktion, Arbeitsverhalten,

Entscheidungsverhalten, Konfliktverhalten, … und

selbstverständlich ist dies alles keine Mathematik.

Modelle bleiben Modelle, die Realität ist stets sehr viel

komplexer. Eine Landkarte gibt eine Orientierung. Aber erst wenn

man den Weg geht oder fährt, erlebt man die Strecke und

Umgebung mit allen Sinnen und Reizen. Es geht auf und ab, die

Landschaft verändert sich.

Welche Typenmodelle gibt es noch?

Man zählt dazu die Astrologie, Numerologie, die Physiognomie,

Naturell-Lehre und Körpertypen-Lehre.

Aus Indien sind ebenfalls Körpertypen (Doshas) bekannt: Vata,

Pitta und Kapha. Sie werden eher unter medizinischen

Gesichtspunkten gesehen, aber unterscheiden sich ebenfalls im

Verhalten. Auch hier kennt man Einflüsse durch den

vorherrschenden Stoffwechsel und die Heilungserfolge bei

chronischen Krankheiten sind äußerst hoch. In der chinesischen

Medizin gibt ebenfalls Typenmodelle, die sich auf die Elemente

beziehen: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Danach wird

gekocht und behandelt.

Körperorientierte Modelle konnten sich in der westlichen

Psychologie nie so recht durchsetzen. Das mag auch daran

liegen, dass der Verstand mit seinen Funktionen und Leistungen

in der westlichen Welt einen höheren Stellenwert besitzt und

weil mit Descartes (1596 – 1650) eine Trennung zwischen Körper

und Seele stattgefunden hat: „Ich denke also bin ich“. Diese

Annahme einer Trennung zwischen Körper und Seele ist tief in

das Denken von Medizinern und Naturwissenschaftlern

eingedrungen.

Aber der Körper hat weitaus mehr Einfluss auf unser Verhalten

als viele ahnen. Denn der Körper ist die Quelle aller physischen

Energie, die uns versorgt und er hat seine speziellen Bedürfnisse.

Besonders dann, wenn die natürlichen körperlichen Funktionen

unterdrückt werden. Bedürfnis nach Bewegung, Ausdruck, Nähe,

Distanz, Sexualität, … Es entstehen Störungen, die tief auf die

Psyche einwirken. Auf dieser Beobachtung und Erkenntnis haben

sich körperorientierte Therapieverfahren entwickelt.

Was auch gerne vergessen wird: das Gehirn ist ein Teil des

Körpers. Und bevor dieses in der Embryonalentwicklung

„vollständig“ ausgebildet ist, sind andere Organe schon früher

voll funktionstätig. Zum Beispiel das Ohr (ab der zehnten

Schwangerschaftswoche). Was das kleine und noch

unvollständige Wesen wohl schon so früh hören möchte?

Uns allen bekannte Formulierungen, wie “ich höre auf mein

Herz“ oder „das war eine Bauchentscheidung“, werden durch

neue wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt. Zum Beispiel

spricht man vom Herzen sowie vom Darm als zweites Gehirn.

Denn es finden sich hier sehr komplexe neurologische Strukturen

und hormonelle Aktivitäten, die denen des Gehirns entsprechen.

Beide Organsysteme nehmen weitaus stärkeren Einfluss auf das

Gehirn als bisher bekannt und haben zudem ein Eigenleben.

Sogar die Zusammensetzung von Bakterien im Darm haben

wahrscheinlich Einfluss auf unser Verhalten.

C.G. Jung

C.G. Jung (1875 – 1961) war ein Schüler Freuds, trennte sich

jedoch von Freud aufgrund unterschiedlicher Ansichten zum

Thema Sexualität und Freuds Libido-Theorie.

Aufgrund seiner sehr aufmerksamen Beobachtungsgabe

erkannte er bei seinen Mitmenschen zwei unterschiedliche

Einstellungen zu sich selbst und ihrer Umwelt.

Der eine Typ orientiert sich stark an seine Umwelt und den

Mitmenschen, ist im Denken und Handel nach außen orientiert,

kontaktfreudig und bestrebt, auf seine Umwelt aktiv

einzuwirken.

Der andere Typ ist eher nach innen gerichtet, beschäftigt sich

mehr mit seinen inneren Vorgängen, Denken und Fühlen, ist eher

zurückhaltend, was Kontakt betrifft, zögernd und verschlossen.

Diese beiden Idealtypen nennt er:

Extraversion und Introversion

Idealtypen, weil sie jeweils am Ende eines Kontinuums stehen.

Neben diesen beiden Grundtypen benennt C. G. Jung noch vier

Grundfunktionen der Psyche, die unabhängig von Extraversion

und Introversion auftreten. Es handelt sich dabei um die

„rationalen Funktionen“ des Denkens und Fühlens (rational, weil

wertend) und die „irrationalen Funktionen“ des Empfindens und

Intuierens (irrational, weil nur wahrnehmend).

Daraus ergeben sich acht Persönlichkeitstypen:

Jung war ein Psychoanalytiker und damit ist sein Modell in erster

Linie ein psychodynamisches Modell. Aber es beschreibt auch

eine Typologie mit der Unterscheidung des extravertierten und

introvertierten Menschen sowie der vier Funktionstypen.

Jung hat weiterhin sogenannte Archetypen beschrieben, die aus

dem kollektiven Unbewussten stammen.

Für Jung gab es auch bewusste und unbewusste Zustände. Aber

er unterschied zudem ein persönliches von einem kollektiven

Unbewussten. In diesem kollektiven Unbewussten ist das

geistige und seelische Erbe der Menschheitsgeschichte

gesammelt. Ähnlich, wie es eine biologische Evolution gibt, in

der die Geschichte der Entwicklung der Lebewesen enthalten ist.

Da die Menschen durch die Geschichte hindurch stets ähnliche

und gleiche Erfahrungen machen, bilden sich psychische

Grundmuster heraus, die wie Grundmotive auf die menschliche

Psyche wirken: die Archetypen. Jung beschreibt zwölf dieser

Archetypen.

Prof. Hans Eysenck

Der deutsch-britische Psychologe, Hans Eysenck (1916 – 1997),

hat das Modell der Temperamente sowie die Körpertypen nach

Ernst Kretschmer (1888 – 1964) mit den beiden Einstellungstypen

„Introversion“ und „Extraversion“ des Psychoanalytikers, C.G.

Jung, verbunden und einen weiteren Aspekt hinzugefügt: den

Neurotizismus. Das bedeutet das Spektrum, in dem ein Mensch

eher „stabil“ oder eher „instabil“ in seinem Verhalten ist.

Eysenck geht davon aus, dass die Neigung zu Introversion und

Extraversion, sowie auch Neurotizismus genetisch bedingt ist

und ihren Sitz im Gehirn und zentralen Nervensystem hat.

Bei Introvertierten ist das Nervensystem eher ansprechbar und

erregbar. Wird emotional auf Ereignisse reagiert, tritt die

neurotische Dimension mehr in den Vordergrund. Introvertierte

neigen aufgrund ihrer Sensibilität mehr zu Besorgnis. Bei

extravertierten Menschen ist das Nervensystem weniger erregbar

und daher suchen sie eher nach äußeren Stimulatoren und

fühlen sich im Kontakt mit anderen Menschen eher wohl.

Nach Eysenck ist die Persönlichkeit „die mehr oder weniger

stabile und dauerhafte Organisation des Charakters,

Temperaments, Intellekts und Körperbaus eines Menschen, die

seine einzigartige Anpassung an die Umwelt bestimmt. Der

Charakter eines Menschen bezeichnet das mehr oder weniger

stabile und dauerhafte System seines konativen Verhaltens (des

Willens); sein Temperament das mehr oder weniger stabile und

dauerhafte System seines affektiven Verhaltens (der Emotion

oder des Gefühls); sein Intellekt das mehr oder weniger stabile

und dauerhafte System seines kognitiven Verhaltens (der

Intelligenz); sein Körperbau das mehr oder weniger stabile

System seiner physischen Gestalt und neuroendokrinen

(hormonalen) Ausstattung“.

Eysencks Persönlichkeitszirkel

(Eysencks Persönlichkeitsmodell ist weniger ein Typologisches,

sondern ein Faktorenmodell. Das heißt, es wurde aufgrund einer

Vielzahl an Eigenschaften auf wenige Dimensionen reduziert.)

Eduard Spranger

Es gibt auch Typenmodelle, die sich mit einer geistigen

Grundausrichtung beschäftigen. Zum Beispiel, welche Werte-

Ausrichtung ein Mensch favorisiert.

Eduard Spranger (1882 – 1963) war ein deutscher Pädagoge und

hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass die Pädagogik als eine

eigenständige akademische Disziplin anerkannt wurde. Zudem

beeinflusste er die Lehrerausbildung in Deutschland.

Spranger geht von einer sechsfachen Gliederung der

menschlichen Kultur aus, woraus sich sechs geistige

Grundhaltungen herauskristallisieren:

•

Theoretischer Mensch

•

Ökonomischer Mensch

•

Ästhetischer Mensch

•

Politischer Mensch

•

Sozialer Mensch

•

Religiöser Mensch

Bei Typenmodellen spricht man stets von Idealtypen. So ist das

auch in diesem Fall. Es treten in der Realität meist komplexe

Typen auf. Der Theoretiker mit politischer oder der Techniker mit

ökonomischer Ausrichtung.

Der „person-job-fit“ Ansatz

John L. Holland (1919 – 2008) war ein amerikanischer

Psychologe, der ein Karriereentwicklungsmodell entwickelt hat.

Dieses Modell basiert darauf, dass Menschen ebenfalls

Neigungen zu einer bestimmten Denk- und Wertestruktur haben,

die in der Persönlichkeit verankert sind. Je nach Neigung

entscheiden sie sich für ein bestimmtes berufliches Umfeld.

Andersherum gesagt eignen sie sich demnach auch für ein

bestimmtes berufliches Umfeld ganz besonders, weil sie

aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur hier am besten passen.

Dieser Ansatz ist auch bekannt unter der Abkürzung RIASEC-

Modell.

Holland unterscheidet sechs Grundpersönlichkeiten:

Welcher Typ passt zudem zu welchem Umfeld:

Vielen ist dieser Ansatz auch im Rahmen eines Berufsinteressen-

Tests bekannt und wird gerne bei Berufseinsteigern eingesetzt.

Tiefenpsychologie

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856 – 1939) entwickelte ein Modell der

Persönlichkeit, welches man als psychodynamisches Modell,

aber auch als Strukturmodel bezeichnen kann. Die

Persönlichkeitsstruktur nach Freud besteht aus drei Instanzen:

dem Es, dem Ich und dem Über-Ich. Das psychodynamische

ergibt sich aus den ständigen Konflikten zwischen dem Es und

dem Über-Ich sowie der Realität, zwischen denen das Ich

vermittelt.

Der Körper mit seinen Trieben, die zur Befriedigung drängen

(Lustprinzip) ist die Quelle des Es. Das Neugeborene strebt aus

dem Überlebensprinzip heraus nach Lusterfüllung und will

Unlust vermeiden. Durch die Interaktion mit der Umwelt

entstehen jedoch nach und nach Einschränkungen, mit denen

das kleine Wesen zurechtkommen muss. Dies stellt Freud als den

Konflikt zwischen dem Es und dem Über-Ich dar. Das Es wird in

seinem Bestreben eingeschränkt und Triebe müssen verdrängt

werden. Dadurch entsteht Angst, welche die erste Grundlage des

Über-Ich darstellt. Das sich bildende Ich (Realitätsprinzip)

vermittelt zwischen diesen beiden Instanzen und den

Forderungen aus der Realität, indem es einen

Abwehrmechanismus entwickelt.

Dazu stehen ihm verschiedene Techniken zur Verfügung:

Identifikation

Der Mensch identifiziert sich mit einer stärkeren Persönlichkeit,

um die eigenen Selbstzweifel zu überdecken.

Projektion

Das, was jemand an sich selbst ablehnt, wird auf andere

Personen projiziert. Unliebsame Eigenschaften an einem selbst

werden in anderen Menschen erkannt, statt in einem selbst.

Rationalisierung

Fehlverhalten wird mit vermeintlich rationalen Gründen erklärt.

Reaktionsbildung

Unliebsame Empfindungen werden ins Gegenteil umgewandelt

(jemand engagiert sich für Nächstenliebe, weil er/sie die eigenen

Aggressionen nicht wahrhaben will.

Regression

Rückfall in frühere, eigentlich bereits abgeschlossene

Entwicklungsphasen.

Sublimation

Wenn primitive, sozial nicht akzeptierte Arten der Befriedigung

von Bedürfnissen in sozial akzeptable umgewandelt und somit

neutralisiert werden.

Verdrängung

Unangenehme und schmerzhafte Empfindungen werden aus

dem Bewusstsein verdrängt.

Verschiebung

Negative Empfindungen werden nicht auf den/die UrheberIn

gerichtet, sondern auf ein Ersatzobjekt.

Widerstand

Verdrängte Inhalte drängen zurück ins Bewusstsein. Der Versuch,

sich dagegen zu wehren, wird als Widerstand bezeichnet.

Abwehrmechanismen sind nach Freud bis zu einem gewissen

Grad notwendig, damit sich eine Persönlichkeit heranbilden

kann, die in einem gesellschaftlichen Kontext funktioniert. Ein

Zuviel an Verdrängung führt jedoch zu Neurosen oder sogar zu

Psychosen. Das erwachsene Ich richtet sich nach moralischen

Prinzipien, es stellt das Realitätsprinzip dar und überprüft sich

kritisch unter Beachtung des Über-Ich und des Es.

Freud hatte viele Schüler und seine Psychoanalyse fand weite

Verbreitung. Aber es gab auch immer wieder Schüler, die sich in

Teilen von Freuds Theorien oder Ansätzen distanziert haben oder

sie in Frage stellten. Sie gingen andere Wege und wurden meist

schon bald aus der Psychoanalytischen Vereinigung

ausgeschlossen.

So, wie C.G. Jung, Alfred Adler oder Wilhelm Reich.

Alfred Adler

Alfred Adler (1870 – 1937) gründete daher eine eigene

Vereinigung und begründete eine neue Psychologie, die

Individualpsychologie. Seine Theorie von der menschlichen

Entwicklung und Persönlichkeit unterschied sich sehr von der

Freudschen.

Der Mensch ist ein organisches Ganzes, eine unteilbare Einheit

von Körper, Seele und Geist. Adler betont die soziale

Persönlichkeit des Menschen: der Charakter bildet sich als

Resultat aus der Begegnung mit anderen Menschen

(Gemeinschaft).

Der Mensch ist mehr durch Zukunftserwartungen motiviert als

durch vergangene Ereignisse (Finalität).

Seine Annahme war: der Mensch ist eher durch sein Bestreben

nach Überwindung eines Minderwertigkeitsgefühls angetrieben.

Zu Anfang eine Organminderwertigkeit sowie der Versuch einer

Kompensation (durch andere Organe) bzw. Überkompensation

(durch Training der minderwertigen Organe). Es können

organische oder aber auch geistige Defizite vorliegen.

Der Mensch entwickelt schon früh einen unbewussten,

„geheimen“ Lebensplan.

Die Mittel der Kompensation können von der Umwelt akzeptiert

werden, angepasst sein, unakzeptiert oder auch fehlangepasst

sein. Je nachdem entstehen daraus Konflikte. Aus einem Gefühl

der Minderwertigkeit entsteht ein Streben nach Macht.

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich (1897 – 1957) ist der Frage nach der Sexual- und

Lebensenergie im Menschen tiefer nachgegangen und hat in der

Libido eine biophysikalische Energie gesehen, die sowohl

intrapsychische als auch intraorganismische Strukturen bildet.

Freud war auf der Suche nach der Energie, die das neurotische

Symptom unterhält. Reich glaubte in der organischen Panzerung

die Blockade für die, ansonsten frei fließenden vegetativen

Energie gefunden zu haben. Ein Beispiel soll die Entstehung von

Charakter- und Körperstruktur durch Frustration der

Triebwünsche verdeutlichen:

Wird ein spontanes Verhalten, ein Bedürfnis im weitesten Sinne,

von der Umgebung nicht beantwortet oder sogar in einer

bestimmten Weise sanktioniert, entsteht Frustration. Diese

Frustration äußert sich im Allgemeinen in Wut und Trauer, welche

ein Säugling völlig selbstverständlich und spontan zum Ausdruck

bringt. Der Säugling ist noch völlig ungepanzert, das heißt,

sämtliche vegetative Energie fließt völlig frei und unbehindert

gemäß den organismischen Bedürfnissen. Im ungünstigsten Fall

wird auch diese spontan geäußerte Frustration mit

Zurückweisung beantwortet, was bei Gefühlen wie Wut und

Trauer häufig der Fall ist, denn sie sind für die Umgebung im

höchsten Maße bedrohlich. Spätestens hier beginnt die

eigentliche Verdrängung. Indem sich ein Teil der

zurückgehaltenen Energie abspaltet und gegen sich selbst

wendet, entsteht eine Panzerung, welche durch dieselbe Energie

aufrechterhalten wird. Die Panzerung manifestiert sich aber in

verschiedenen funktional identischen Formen. Auf körperlicher

Ebene in Form einer muskulären Kontraktion, also Erhöhung des

Muskeltonus oder aber einer Erschlaffung der Muskulatur, die

den spontanen Ausdruck, d.h., die vegetative Energie

zurückhalten. Im psychischen Bereich in Form von

Abwehrmechanismen. An der Stelle, der gegen sich selbst

gewendeten Energie, entsteht ein innerer sowie äußerer

Kontaktverlust, während im äußeren Verhalten sich ein

Ersatzkontakt entwickelt, der nichts mehr mit dem primären

Impuls zu tun haben muss.

Auf diesem Wege entstehen sowohl Charakterpanzer

(Charakterstruktur) als auch Muskelpanzer (Körperhaltung,

Körperstruktur), die angepasste Persönlichkeit also. In beiden ist

die gesamte Entstehungsgeschichte enthalten. Die Konflikte

jedoch sind der betroffenen Person in der Regel unbewusst.

Ebenso die Art und Weise ihrer Körperhaltung und -reaktionen.

Durch Charakteranalyse sowie Körperanalyse ist es möglich,

unbewusstes Material der Reflexion zugänglich zu machen.

Reich hatte körperorientierte Zugänge zur Psyche entwickelt.

Unter anderem die vertiefte Atmung sowie weitere

„Körperübungen“, die gepanzerte Energien und damit die

Emotionen befreiten. Er nannte seine Therapie: Vegetotherapie.

Er legte damit die Grundsteine späterer Körpertherapien und

beeinflusste nachhaltig das moderne Verständnis von den

Beziehungen zwischen Körper und Psyche in der Therapie.

Für Reich war die gesunde Sexualität und Persönlichkeit

synonym mit der frei fließenden organismischen Energie, d.h.

mit der Gesamtheit der natürlichen Ausdrucksfähigkeiten des

Menschen, ohne Funktionseinschränkung. Reich entwickelte

einen gesellschaftskritischen Ansatz und untersuchte

massenpsychologische Phänomene, wie zum Beispiel den

Faschismus, der auf Unterdrückung der Sexualität aufbaut. Für

Reich hat jede patriarchalische und regide Gesellschaftsordnung

einen Nutzen von dieser Unterdrückung.

(Collage aus Bildern aus dem Buch: „Die Rede an den kleinen

Mann“ von Wilhelm Reich

Hier geht´s weiter…

Behaviorismus

Die Seele ist eine „Black Box“

Lernen am Modell

Die Humansitische Psychologie

Wissenswertes

Wer bin ich und wenn ja, wie viele

Leistungen

Comesstr. 2-4

50321 Brühl

T: 02232 30 32 711

M: 0171 123 05 47

kd@knut-diederichs.de

KNUT-

DIEDERICHS

PUNKT DE

Über mich

Weitere Links