Behaviorismus

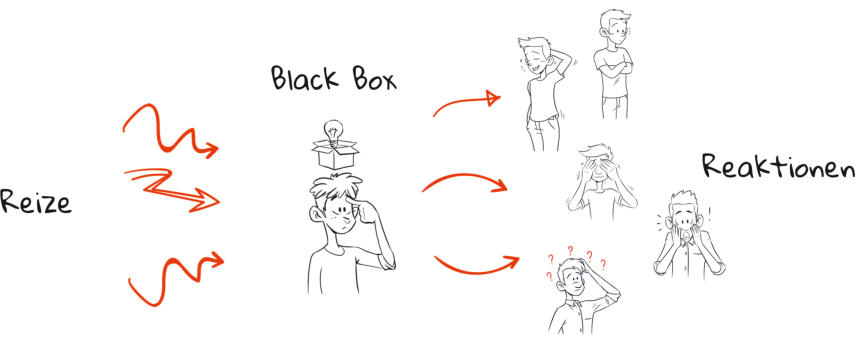

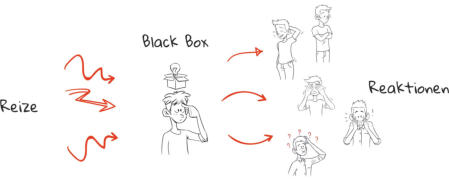

Die Seele ist eine „Black Box“

Es war einmal ein Psychologe, der hatte einen Hund. Mit dem machte er gerne Experimente. Er hieß Pawlow.

Also, der Psychologe hieß Pawlow, Iwan Pawlow (1849 – 1936), wie der Hund hieß, weiß ich nicht mehr.

Und wie ein Hund so ist, sabberte er viel, wenn er etwas zu fressen sah. Der Hund kam in eine Vorrichtung, die

gleichzeitig messen konnte, wieviel Speichel der Hund produzierte. Dem Hund wurde ein Leckerli gezeigt und

daraufhin fing der Hund an, ordentlich zu sabbern.

Dann wurde eine Glocke geläutet. Aber der Hund sabberte überhaupt nicht, wenn er die Glocke hörte. Warum

auch?!

Dann wurde immer wieder die Glocke geläutet und gleichzeitig das Leckerli gezeigt. Irgendwann sabberte der

Hund schon allein, wenn er die Glocke hörte. Obwohl weit und breit kein Leckerli zu sehen oder zu riechen war.

Daraus schloss Pawlow, dass der Hund etwas gelernt habe. Nämlich immer, wenn die Glocke läutet, gibt es Happi

Happi. Igor - jetzt fällt es mir wieder ein - Igor hieß der Hund, hat also auf einen Reiz (unbedingter Reiz) mit

einem angeborenen Verhalten (unbedingter Reflex) reagiert. Die Glocke wurde durch Wiederholung und in

zeitlichem Zusammenhang mit dem unbedingten Reiz zu einem bedingten Reiz. Sabbert der Hund allein schon,

wenn die Glocke ertönt, dann ist dieses Verhalten ein bedingtes Verhalten, der Reflex ein bedingter Reflex. Diese

Art von Lernen nannte Pawlow „klassische Konditionierung“.

Und schon war eine neue Psychologie geboren: der Behaviorismus.

Nein, so einfach war es natürlich nicht. An dieser wissenschaftlichen Schule waren einige Forscher beteiligt. Zum

Beispiel John B. Watson, der aus der Psychologie eine naturwissenschaftliche „objektive“ Methode machen

wollte, was eine nachvollziehbare Berechtigung hat.

Auch, wenn viele glauben, sie wären nicht konditionierbar, wie ein Hund oder eine Hündin, und weil es vielleicht

kein besonders attraktives Menschenbild darstellt, so basiert der Behaviorismus grundsätzlich auf ganz

wesentlichen und schwer von der Hand zu weisenden Prämissen.

Was tatsächlich in einem Organismus passiert, kann man mit Genauigkeit nicht sagen. Zumindest nicht von

außen. Das kann, wenn überhaupt, nur der Betroffene selbst sagen. Daher ist der Organismus für den

klassischen Behaviorismus eine „Black Box“. Oder auch unser Gehirn.

Aber man kann etwas messen, wenn die Parameter eindeutig formuliert sind: nämlich was rein geht und was

raus geht. Also den oder die Reize, die auf einen Organismus treffen und die Reaktionen, die ein Organismus

hervorbringt. Und das ist sehr gut quantifizierbar. Selbstverständlich muss das in Experimenten ganz genau

gesteuert werden.

Alle Reize, sprich die Umwelt, formt dem Behaviorismus nach (auch als Lerntheorie bekannt), die Persönlichkeit.

Tiefere seelische Ebenen, wie die Psychoanalyse vermutet, die zudem erschlossen und interpretiert oder erfühlt

werden müssen, interessieren hier nicht. Sondern nur messbare Faktoren.

Neben der „klassischen Konditionierung“ (Beispiel „Hund“) gibt es die „operante Konditionierung“, die durch

B.F. Skinner (1904 – 1990) geprägt wurde. Dabei verändert sich das Verhalten dadurch, dass es belohnt oder

bestraft wird. Alle Eltern setzen diese Methoden mehr oder weniger in der Kindererziehung ein. Wenn das Kind

brav war, dann bekommt es einen Riegel Schokolade. Das wäre eine positive Verstärkung. Wenn das Kind sich

endlich an gewünschte Regeln hält, dann wird der Stubenarrest aufgehoben und es darf sich wieder mit den

Freunden treffen. Der Stubenarrest entfällt. Das nennt man dann eine negative Verstärkung. Bei der Bestrafung

ist es umgekehrt.

Und das funktioniert eben nicht nur bei Kindern, auch Erwachsene sind dadurch formbar. Vielleicht wirkt da kein

Riegel Schokolade mehr als Belohnung, sondern eher eine Bratwurst … oder es gibt Anerkennung auf geistiger

Ebene: der „Mitarbeiter des Jahres“, oder ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft.

Was erlernt werden kann, kann auch wieder verlernt werden. Der Mensch hat also Einfluss auf sein eigenes

Verhalten oder das der anderen. Daraus ist die Verhaltenstherapie entstanden.

Lernen am Modell

Lernen vollzieht sich sehr häufig und im Kindesalter ganz besonders, durch die Orientierung an Vorbildern.

Kinder sind hervorragende und äußerst aufmerksame Beobachter und orientieren sich selbstverständlich

bevorzugt an ihrer Umgebung und an ihre Bezugspersonen. Sie sehen, was andere tun und imitieren deren

Verhalten gerne. Dadurch lernen sie. Man nennt dieses Lernen auch: „Lernen am Modell“. Und dieses Lernen

betrifft nicht nur das Verhalten, sondern auch Einstellungen, Werte, Urteile und Gefühlsstrukturen.

„Lernen am Modell“ ist eine sozialkognitive Lerntheorie, die von Albert Bandura (1925 – 2021) entwickelt wurde.

Das verweist auf den sozialen Aspekt der Interaktion und auf den Aspekt, dass das Beobachtete auch aktiv

verarbeitet werden kann (kognitiv). Dies passiert mit zunehmendem Alter. Dann können aber schon bestimmte

Grundlagen vorhanden sein, auf die dann unbemerkt weiter aufgebaut wird.

Karl Valentin sagte treffend. „Wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach!“

Der Lerneffekt muss nach Bandura zudem nicht sofort erkennbar werden. Er kann sich auch erst sehr viel später

zeigen oder durch Modellierungseffekte in späteren ganz unterschiedlichen Kontexten wieder auftauchen. Auch

Beschreibungen reichen schon, damit ein Lernprozess stattfindet und das Erlernte kann auf andere Bereiche

übertragen werden.

Kultur, gleichgültig welchen Inhalts und welcher Qualität, dringt so in jeden Menschen ein und wirkt.

Es gibt ein Medium, welches sich zur Konditionierung ganz besonders eignet, das ist das Fernsehen und in seiner

Erweiterung, das Internet. Denn diese Medien bieten alles, was zur Konditionierung notwendig ist:

Bilder, Emotionen, Sprache (Information und Botschaft), unterschwellige Botschaften, Belohnung („Leckerli“),

Wiederholung („Glocke“) und Verknüpfung unendlich vieler Aspekt, die nichts miteinander zu tun haben müssen

(„Leckerli und Glocke).

Und das funktioniert nicht nur bei Kindern und das weiß man!

Die Industrie nutzt diese Aspekte schon lange und daher hat Werbung einen solch hohen Stellenwert. Aber auch

die Politik und die Medien sind sich der Möglichkeiten bewusst und nutzen diese zur Meinungsbildung.

Humanistische Ansätze

Die Tiefenpsychologie und der Behaviorismus waren einseitig auf psychopathologische Erscheinungen

ausgerichtet. Das heißt, sie lagen ihren Fokus auf die „kranken“ Aspekte des Menschen. Freuds gesammelte

Werke sollen über vierhundert Äußerungen über Neurose enthalten, aber keine einzige über Gesundheit.

In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wandten sich immer mehr Psychologen den gesunden

Aspekten des Menschen zu, bzw. fragten sich, was ist eigentlich eine gesunde Persönlichkeit und wie sieht die

Selbstverwirklichung und Entfaltung des Menschen aus? Das „warum“ der Psychoanalyse wurde ausgetauscht in

ein „wie“ und damit wurden die Fähigkeit des wachsamen Erlebens, das Bewusstsein im „Hier und Jetzt“ sowie

die Frage nach dem Sinn zu zentralen Aspekten der Betrachtung.

Die Humanistische Psychologie wollte den Menschen als Ganzes erfassen und ihn nicht in seine Einzelteile

zerlegen und diese dann untersuchen. Eine ganzheitliche Sichtweise schließt das unmittelbare Erleben des

Menschen ein und, in einer therapeutischen Situation, auch die Anwesenheit und den Einfluss des Therapeuten

mit seiner Persönlichkeit und Geschichte. Das veränderte die therapeutische Arbeit grundlegend und öffnete die

Türen für ganz neue Methoden und Ansätzen.

Kernpostulate der Humanistischen Psychologie wurden demnach:

•

Menschliche Wesen sind mehr als “die Summe ihrer Teile”

•

Menschliche Wesen leben in zwischenmenschlichen Beziehungen und Kontexten

•

Menschliches Bewusstsein beinhaltet ein Selbst-Bewusstsein, dass erweiterbar und schärfbar ist

•

Menschliche Wesen besitzen Wahlmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten – d.h. sie können entscheiden

Was ist ein gesunder und erfüllter Mensch und vor allem, wie ist er und wie fühlt, lebt und agiert dieser Mensch?

Man wandte sich dem Studium solcher erfüllten und selbstverwirklichten Menschen zu. Man wandte sich den

Themen Religion, Spiritualität und Gipfelerfahrungen zu.

“Selbstverwirklichende Menschen, Menschen also, die einen hohen Grad der Reife, Gesundheit und

Selbsterfüllung erreicht haben, können uns so viel lehren, dass sie manchmal fast wie eine andere Rasse

menschlicher Wesen erscheinen.” (Prof. Abraham H. Maslow)

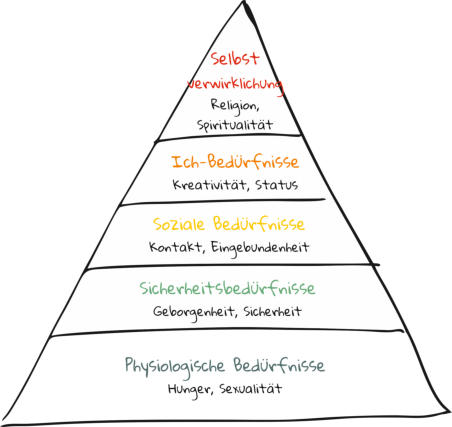

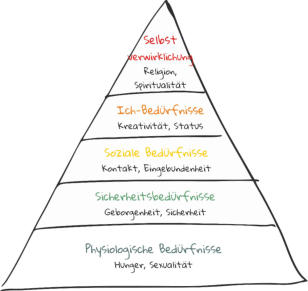

Abraham Maslow (1908 – 1970) beschäftigte sich unter anderem auch mit den menschlichen Bedürfnissen. Er

postulierte, dass der Mensch seine grundlegenden Bedürfnisse würdigen sollte und sich dann den höheren

sozialen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Selbstverwirklichung zu zuwenden.

Daraus ist eine „Hierarchie der Bedürfnisse“ entstanden.

Die Humanistische Psychologie bietet nicht wirklich ein neues Persönlichkeitsmodell, in der Art, wie wir es

bisher gelesen haben, sondern eher ein besonderes Verständnis der menschlichen Natur. Sie ist eher eine

Anthropologie.

Die Grundannahmen der Humanistischen Psychologie sind:

•

Der Mensch verfügt über einen freien Willen (Freiheit satt Determinismus)

•

Der Mensch ist von Natur aus gut

•

Menschliche Werte, Kreativität und die aktive Natur des Menschen stehen im Mittelpunkt

•

Menschen streben nach Selbstverwirklichung

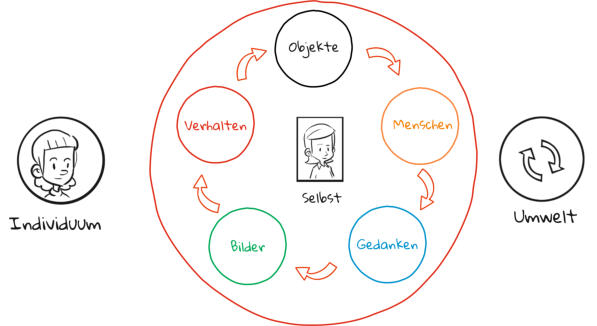

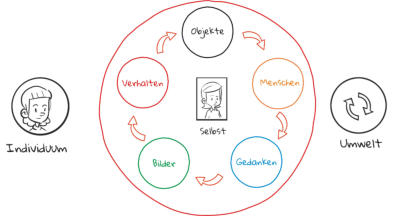

Carl Rogers (1902 – 1987), einer der Mitbegründer der Humanistischen Psychologie und Begründer der

„Klientenzentrierten Psychotherapie“ (Gesprächspsychotherapie), geht davon aus, dass der Mensch im Laufe

seines Lebens ein Selbstkonzept entwickelt. Es entsteht durch die verschiedenen Erfahrungen, die ein Mensch

über sich selbst macht und spiegelt das wider, was man selbst über sich zu wissen glaubt. Darunter versteht man

das Selbstbild des Menschen. Wer oder was bin ich und was kann ich. Das Selbstkonzept hat Einfluss auf innere

Prozesse sowie auf das Verhalten zur Umwelt. Das Selbstkonzept muss nicht der Realität entsprechen.

Unterschätzt sich ein Mensch selbst, dann hat er ein geringes Selbstwertgefühl.

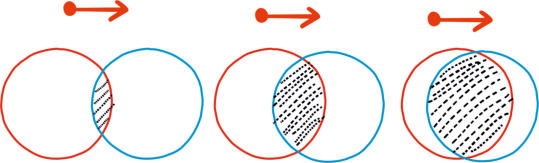

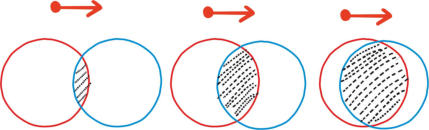

Es gibt ein ideales Selbst (so will ich sein) und ein reales Selbst (so bin ich wirklich). Wenn zwischen diesen

beiden Selbst-Bildern eine zu große Diskrepanz auftritt, dann kommt es zu Konflikten mit der Umwelt und mit

sich selbst: Unzufriedenheit, Spannungszustände in der Person und mit der Umwelt, Unglücklichsein, …

Rogers versteht das Selbst aber nicht wie Freud als eine innere Instanz, sondern als ein Objekt psychischer

Prozesse. So wie Denken, Erinnern und Wahrnehmen. Das Selbstkonzept oder auch Selbstbild (dazu gehört auch

das Körperbild) entwickelt sich in der Interaktion mit der Umwelt und unterliegt einem ständigen dynamischen

Prozess, der niemals endet.

Das Selbst ist ein „soziales Konstrukt“, es entsteht aus Bewertungen der Umwelt sowie der eigenen.

Bewertungen werden durch Identifikation übernommen oder abgelehnt und im Rahmen dieses Prozesses

entsteht das Selbst als die organisierte Menge an Eigenschaften, die von der Person als etwas Eigenes

empfunden wird: das bin ich!

Eine weitere Kraft im Menschen, die angeboren ist, nannte Rogers die Aktualisierungstendenz oder auch

Selbstaktualisierung, das Streben nach Selbstverwirklichung.

„Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz und ein wesentliches Streben, den Erfahrungen machenden

Organismus zu verwirklichen, aufrechtzuerhalten und zu erhöhen.“ (Carl Rogers)

Die Aktualisierungstendenz ist die Tendenz eines jeden Menschen, seine Möglichkeiten so auszuschöpfen, dass

sie der Erhaltung und Förderung des Organismus dienen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Menschen jede

Erfahrung, die sie machen, danach bewerten, ob sie gut oder schlecht für sie selbst ist. Erfahrungen werden

zudem mit dem Selbstbild abgeglichen. Das Selbstbild soll aufrecht erhalten bleiben, auch wenn sich die

Persönlichkeit von der Realität entfernt. Der Organismus ist bestrebt, eine innere Übereinstimmung mit dem

Selbstbild aufrecht zu erhalten. Das nennt Rogers „Selbst-Konsistenz“.

Eine gesunde Persönlichkeit entsteht aus der Interaktion mit der Umwelt, bei der sich eine hohe

Übereinstimmung (Kongruenz) zwischen dem realen Selbst und dem idealen Selbst entwickelt. Das reale Selbst

ist das, was wir sind und das ideale Selbst ist das, was wir sein wollen.

Reales Selbst und ideales Selbst in Übereinstimmung: „Kongruenz“

Im Verlaufe dieses Prozesses gewinnt die Persönlichkeit an Reife. Eine reife Persönlichkeit nach Rogers

entwickelt verschiedene Einstelllungen und Haltungen, die zur Selbstverwirklichung führen:

•

Selbstverantwortlichkeit für das eigene Tun und für das eigene Leben

•

Selbstachtung und Wertschätzung

•

Entwicklung von Lebenswerten

•

Selbstvertrauen entwickeln, Vertrauen ins Leben

•

Offenheit für (neue) Erfahrungen, sich selbst erleben und wahrnehmen, Gefühle und innere Vorgänge

erkennen

•

Aus der Vergangenheit lernen, die Zukunft aktiv planen, aber im Hier und Jetzt leben

•

Freiheit entwickeln, indem wir bewusste Entscheidungen treffen und diese verantworten

•

Selbstverwirklichung auch im sozialen Kontext zu praktizieren, Kreativität, frei schöpferisch zu sein und

anderen auf ihren Weg der Selbstentfaltung zu unterstützen.

„Sie brauchen keine neuen Methoden, sondern eine andere Haltung. Kein Ansatz, der sich auf Wissen, auf

Training, auf die Annahme irgendeiner Lehre verlässt, kann auf Dauer von Nutzen sein. Haltung ist entscheidend

nicht Worte.“ Prof. Dr. Carl Ranson Rogers

Und nun?!

Nun haben wir einen kleinen Ausschnitt aus der Persönlichkeitspsychologie kennen gelernt und es gäbe noch so

vieles dazu zu sagen. Wie hilft uns dieses Wissen nun weiter, können wir uns damit nun besser verstehen?

Gerade die Psychologie, genauso wie Philosophie und Theologie, haben so viele und unterschiedliche

Sichtweisen und Meinungen über die Natur des Menschen. Sie können spalten oder aber auch verbinden.

Häufig spalten sie, denn es geht um etwas sehr Wichtiges, das Wichtigste vielleicht überhaupt: unseren Selbst-

Wert!

„Wie kann man das denn nicht verstehen?! Das ist doch ganz selbstverständlich!“ Hört man so oft. „Sei doch

nicht immer so …“ oder „wie kann man sich in einer solchen Situation nur so verhalten?!

Da treffen manchmal ganz verschiedene Persönlichkeiten aufeinander und die Gräben dazwischen können tief

sein.

Unterschiedliche Kulturen innerhalb einer Gesellschaft müssen heute miteinander zurechtkommen, miteinander

leben und arbeiten. Gegensätze ziehen sich aber auch an, das Fremde und Andere kann sehr attraktiv sein. Aber

auf Dauer verlangt ein Zusammenleben viel Flexibilität und Toleranz.

Schauen wir aber erst einmal im eigenen Umfeld, da finden sich zahlreiche Beispiele für Missverständnisse,

Konflikte und Spannungen, die auf unterschiedlichen Einstellungen, Ansichten, Verhaltensweisen, Erwartungen

und Bedürfnissen zu tun haben. In der eigenen Familie sind nicht alle gleich, die Persönlichkeitsunterschiede

können durchaus groß sein. Im Arbeitsleben stellen die größten Herausforderungen die Kommunikation,

Interaktion, Teamarbeit, Führungsaufgaben und Kundenservice, eben „die anderen“ dar. Und aufgrund von

Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich geht viel Kraft, Zeit, Motivation und Geld verloren.

Die eigene und die Persönlichkeitsstruktur der anderen zu verstehen und zu akzeptieren, kann hier schon eine

große Hilfe sein.

Die Suche nach dem „Selbst“

Um an eine Eingangsfrage anzuknüpfen:

Gibt es überhaupt ein „Ich“ von dem wir so selbstverständlich sprechen? Muss an der „Persönlichkeit“ eigentlich

gearbeitet werden? Wird sie entdeckt, entwickelt, entfaltet oder sollte ich mich von ihr lösen?

Wir haben dazu aus der Wissenschaft ganz unterschiedliche Meinungen gehört.

Aus der Gehirnforschung: es gibt gar kein Ich.

Die alten Griechen: die Säfte, also der Stoffwechsel

Die Behavioristen: eine Black Box, der konditionierte Mensch

Tiefenpsychologie: Triebe, Über-Ich, Verdrängung und Unbewusstes, dazwischen das Ich

Das Ich als Ergebnis eines Minderwertigkeitsgefühls, das überwunden werden will?

Ursache-Wirkung oder durch Ziele bestimmt?

Die Persönlichkeit: ein Charakterpanzer?

Alles angeboren oder durch die Umwelt erworben?

Erziehung, Gesellschaft oder erlernt an Vorbildern?

Der Mensch als Wesen, welches sich entfalten und höher entwickeln möchte?

Oder von allem etwas? Und wie hilft uns das nun weiter?

Benötigen wir ein konkretes Handwerkszeug, um uns auf den Weg zu machen? Sowas, wie eine Ausrüstung, um

einen Berg zu erklimmen. Geht die Reise nach oben, in die Tiefe, in die Vergangenheit oder nach Innen?

Welche Vorstellungen haben Sie von sich selbst? Welchen Einfluss hatte dabei Kindheit, Elternhaus oder Schule?

Wie erleben sie sich in verschiedenen Situationen? Was sagen die Menschen aus Ihrem Umfeld? Welche

Reaktionen auf das eigene Handeln von Ihren Mitmenschen haben Sie manchmal, öfters, regelmäßig

wahrgenommen? Gibt es Konflikte, Spannungen, mit wem ist die Zusammenarbeit angenehm und störungsfrei,

mit wem verstehen Sie sich mit Leichtigkeit?

Fühlen Sie sich erfüllt, am richtigen Platz, ausgeglichen? Leben Sie Ihr Potential, kennen Sie Ihre Stärken? Leben

Sie das Leben, was Sie sich wünschen? Was bedeutet für Sie Selbstverwirklichung?

Sind solche oder andere Fragen der Weg zur Erkenntnis? Ja, Fragen waren stets ein wesentlicher Schlüssel, um

sich oder etwas besser zu verstehen.

Sie haben hoffentlich das Fragenstellen noch nicht aufgegeben! Die richtigen Fragen zu stellen ist ein wichtiges

Handwerkszeug auf dem Weg zur Erkenntnis.

Große Teile der Wissenschaft suggerieren, dass sie schon alles wüssten und verstanden hätten. Der Mensch

glaubt das gerne und fühlt sich so in „Sicherheit“. Der Mutige macht such auf den Weg ins Unbekannte.

„Wenn ich nicht weiß, dass ich nicht weiß, dann glaube ich, ich weiß!“ (Ronald D. Laing, 1972)

„Ich weiß, dass ich nicht weiß!“ (Sokrates)

Knut Diederichs, 14.10.2022

Copyright:

Das Kopieren und die Weiterverarbeitung von Text, Textpassagen oder Grafiken aus diesem Artikel unterliegt dem

Copyright.

Wissenswertes

Wer bin ich und wenn ja, wie viele

Comesstr. 2-4

50321 Brühl

T: 02232 30 32 711

M: 0171 123 05 47

kd@knut-diederichs.de

Behaviorismus

Die Seele ist eine „Black Box“

Es war einmal ein Psychologe, der hatte einen Hund. Mit dem

machte er gerne Experimente. Er hieß Pawlow. Also, der

Psychologe hieß Pawlow, Iwan Pawlow (1849 – 1936), wie der

Hund hieß, weiß ich nicht mehr.

Und wie ein Hund so ist, sabberte er viel, wenn er etwas zu fressen

sah. Der Hund kam in eine Vorrichtung, die gleichzeitig messen

konnte, wieviel Speichel der Hund produzierte. Dem Hund wurde

ein Leckerli gezeigt und daraufhin fing der Hund an, ordentlich zu

sabbern.

Dann wurde eine Glocke geläutet. Aber der Hund sabberte

überhaupt nicht, wenn er die Glocke hörte. Warum auch?!

Dann wurde immer wieder die Glocke geläutet und gleichzeitig das

Leckerli gezeigt. Irgendwann sabberte der Hund schon allein,

wenn er die Glocke hörte. Obwohl weit und breit kein Leckerli zu

sehen oder zu riechen war.

Daraus schloss Pawlow, dass der Hund etwas gelernt habe.

Nämlich immer, wenn die Glocke läutet, gibt es Happi Happi. Igor -

jetzt fällt es mir wieder ein - Igor hieß der Hund, hat also auf einen

Reiz (unbedingter Reiz) mit einem angeborenen Verhalten

(unbedingter Reflex) reagiert. Die Glocke wurde durch

Wiederholung und in zeitlichem Zusammenhang mit dem

unbedingten Reiz zu einem bedingten Reiz. Sabbert der Hund

allein schon, wenn die Glocke ertönt, dann ist dieses Verhalten ein

bedingtes Verhalten, der Reflex ein bedingter Reflex. Diese Art von

Lernen nannte Pawlow „klassische Konditionierung“.

Und schon war eine neue Psychologie geboren: der

Behaviorismus.

Nein, so einfach war es natürlich nicht. An dieser

wissenschaftlichen Schule waren einige Forscher beteiligt. Zum

Beispiel John B. Watson, der aus der Psychologie eine

naturwissenschaftliche „objektive“ Methode machen wollte, was

eine nachvollziehbare Berechtigung hat.

Auch, wenn viele glauben, sie wären nicht konditionierbar, wie ein

Hund oder eine Hündin, und weil es vielleicht kein besonders

attraktives Menschenbild darstellt, so basiert der Behaviorismus

grundsätzlich auf ganz wesentlichen und schwer von der Hand zu

weisenden Prämissen.

Was tatsächlich in einem Organismus passiert, kann man mit

Genauigkeit nicht sagen. Zumindest nicht von außen. Das kann,

wenn überhaupt, nur der Betroffene selbst sagen. Daher ist der

Organismus für den klassischen Behaviorismus eine „Black Box“.

Oder auch unser Gehirn.

Aber man kann etwas messen, wenn die Parameter eindeutig

formuliert sind: nämlich was rein geht und was raus geht. Also den

oder die Reize, die auf einen Organismus treffen und die

Reaktionen, die ein Organismus hervorbringt. Und das ist sehr gut

quantifizierbar. Selbstverständlich muss das in Experimenten ganz

genau gesteuert werden.

Alle Reize, sprich die Umwelt, formt dem Behaviorismus nach

(auch als Lerntheorie bekannt), die Persönlichkeit. Tiefere

seelische Ebenen, wie die Psychoanalyse vermutet, die zudem

erschlossen und interpretiert oder erfühlt werden müssen,

interessieren hier nicht. Sondern nur messbare Faktoren.

Neben der „klassischen Konditionierung“ (Beispiel „Hund“) gibt es

die „operante Konditionierung“, die durch B.F. Skinner (1904 –

1990) geprägt wurde. Dabei verändert sich das Verhalten dadurch,

dass es belohnt oder bestraft wird. Alle Eltern setzen diese

Methoden mehr oder weniger in der Kindererziehung ein. Wenn

das Kind brav war, dann bekommt es einen Riegel Schokolade. Das

wäre eine positive Verstärkung. Wenn das Kind sich endlich an

gewünschte Regeln hält, dann wird der Stubenarrest aufgehoben

und es darf sich wieder mit den Freunden treffen. Der Stubenarrest

entfällt. Das nennt man dann eine negative Verstärkung. Bei der

Bestrafung ist es umgekehrt.

Und das funktioniert eben nicht nur bei Kindern, auch Erwachsene

sind dadurch formbar. Vielleicht wirkt da kein Riegel Schokolade

mehr als Belohnung, sondern eher eine Bratwurst … oder es gibt

Anerkennung auf geistiger Ebene: der „Mitarbeiter des Jahres“,

oder ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft.

Was erlernt werden kann, kann auch wieder verlernt werden. Der

Mensch hat also Einfluss auf sein eigenes Verhalten oder das der

anderen. Daraus ist die Verhaltenstherapie entstanden.

Lernen am Modell

Lernen vollzieht sich sehr häufig und im Kindesalter ganz

besonders, durch die Orientierung an Vorbildern.

Kinder sind hervorragende und äußerst aufmerksame Beobachter

und orientieren sich selbstverständlich bevorzugt an ihrer

Umgebung und an ihre Bezugspersonen. Sie sehen, was andere

tun und imitieren deren Verhalten gerne. Dadurch lernen sie. Man

nennt dieses Lernen auch: „Lernen am Modell“. Und dieses Lernen

betrifft nicht nur das Verhalten, sondern auch Einstellungen,

Werte, Urteile und Gefühlsstrukturen.

„Lernen am Modell“ ist eine sozialkognitive Lerntheorie, die von

Albert Bandura (1925 – 2021) entwickelt wurde. Das verweist auf

den sozialen Aspekt der Interaktion und auf den Aspekt, dass das

Beobachtete auch aktiv verarbeitet werden kann (kognitiv). Dies

passiert mit zunehmendem Alter. Dann können aber schon

bestimmte Grundlagen vorhanden sein, auf die dann unbemerkt

weiter aufgebaut wird.

Karl Valentin sagte treffend. „Wir brauchen unsere Kinder nicht zu

erziehen, sie machen uns sowieso alles nach!“

Der Lerneffekt muss nach Bandura zudem nicht sofort erkennbar

werden. Er kann sich auch erst sehr viel später zeigen oder durch

Modellierungseffekte in späteren ganz unterschiedlichen

Kontexten wieder auftauchen. Auch Beschreibungen reichen

schon, damit ein Lernprozess stattfindet und das Erlernte kann auf

andere Bereiche übertragen werden.

Kultur, gleichgültig welchen Inhalts und welcher Qualität, dringt so

in jeden Menschen ein und wirkt.

Es gibt ein Medium, welches sich zur Konditionierung ganz

besonders eignet, das ist das Fernsehen und in seiner Erweiterung,

das Internet. Denn diese Medien bieten alles, was zur

Konditionierung notwendig ist:

Bilder, Emotionen, Sprache (Information und Botschaft),

unterschwellige Botschaften, Belohnung („Leckerli“),

Wiederholung („Glocke“) und Verknüpfung unendlich vieler

Aspekt, die nichts miteinander zu tun haben müssen („Leckerli und

Glocke).

Und das funktioniert nicht nur bei Kindern und das weiß man!

Die Industrie nutzt diese Aspekte schon lange und daher hat

Werbung einen solch hohen Stellenwert. Aber auch die Politik und

die Medien sind sich der Möglichkeiten bewusst und nutzen diese

zur Meinungsbildung.

Humanistische Ansätze

Die Tiefenpsychologie und der Behaviorismus waren einseitig auf

psychopathologische Erscheinungen ausgerichtet. Das heißt, sie

lagen ihren Fokus auf die „kranken“ Aspekte des Menschen. Freuds

gesammelte Werke sollen über vierhundert Äußerungen über

Neurose enthalten, aber keine einzige über Gesundheit.

In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wandten sich

immer mehr Psychologen den gesunden Aspekten des Menschen

zu, bzw. fragten sich, was ist eigentlich eine gesunde

Persönlichkeit und wie sieht die Selbstverwirklichung und

Entfaltung des Menschen aus? Das „warum“ der Psychoanalyse

wurde ausgetauscht in ein „wie“ und damit wurden die Fähigkeit

des wachsamen Erlebens, das Bewusstsein im „Hier und Jetzt“

sowie die Frage nach dem Sinn zu zentralen Aspekten der

Betrachtung.

Die Humanistische Psychologie wollte den Menschen als Ganzes

erfassen und ihn nicht in seine Einzelteile zerlegen und diese dann

untersuchen. Eine ganzheitliche Sichtweise schließt das

unmittelbare Erleben des Menschen ein und, in einer

therapeutischen Situation, auch die Anwesenheit und den Einfluss

des Therapeuten mit seiner Persönlichkeit und Geschichte. Das

veränderte die therapeutische Arbeit grundlegend und öffnete die

Türen für ganz neue Methoden und Ansätzen.

Kernpostulate der Humanistischen Psychologie wurden demnach:

•

Menschliche Wesen sind mehr als “die Summe ihrer Teile”

•

Menschliche Wesen leben in zwischenmenschlichen

Beziehungen und Kontexten

•

Menschliches Bewusstsein beinhaltet ein Selbst-Bewusstsein,

dass erweiterbar und schärfbar ist

•

Menschliche Wesen besitzen Wahlmöglichkeiten und

Verantwortlichkeiten – d.h. sie können entscheiden

Was ist ein gesunder und erfüllter Mensch und vor allem, wie ist er

und wie fühlt, lebt und agiert dieser Mensch?

Man wandte sich dem Studium solcher erfüllten und

selbstverwirklichten Menschen zu. Man wandte sich den Themen

Religion, Spiritualität und Gipfelerfahrungen zu.

“Selbstverwirklichende Menschen, Menschen also, die einen

hohen Grad der Reife, Gesundheit und Selbsterfüllung erreicht

haben, können uns so viel lehren, dass sie manchmal fast wie eine

andere Rasse menschlicher Wesen erscheinen.” (Prof. Abraham H.

Maslow)

Abraham Maslow (1908 – 1970) beschäftigte sich unter anderem

auch mit den menschlichen Bedürfnissen. Er postulierte, dass der

Mensch seine grundlegenden Bedürfnisse würdigen sollte und sich

dann den höheren sozialen Bedürfnissen und den Bedürfnissen

der Selbstverwirklichung zu zuwenden.

Daraus ist eine „Hierarchie der Bedürfnisse“ entstanden.

Die Humanistische Psychologie bietet nicht wirklich ein neues

Persönlichkeitsmodell, in der Art, wie wir es bisher gelesen haben,

sondern eher ein besonderes Verständnis der menschlichen Natur.

Sie ist eher eine Anthropologie.

Die Grundannahmen der Humanistischen Psychologie sind:

•

Der Mensch verfügt über einen freien Willen (Freiheit satt

Determinismus)

•

Der Mensch ist von Natur aus gut

•

Menschliche Werte, Kreativität und die aktive Natur des

Menschen stehen im Mittelpunkt

•

Menschen streben nach Selbstverwirklichung

Carl Rogers (1902 – 1987), einer der Mitbegründer der

Humanistischen Psychologie und Begründer der

„Klientenzentrierten Psychotherapie“ (Gesprächspsychotherapie),

geht davon aus, dass der Mensch im Laufe seines Lebens ein

Selbstkonzept entwickelt. Es entsteht durch die verschiedenen

Erfahrungen, die ein Mensch über sich selbst macht und spiegelt

das wider, was man selbst über sich zu wissen glaubt. Darunter

versteht man das Selbstbild des Menschen. Wer oder was bin ich

und was kann ich. Das Selbstkonzept hat Einfluss auf innere

Prozesse sowie auf das Verhalten zur Umwelt. Das Selbstkonzept

muss nicht der Realität entsprechen. Unterschätzt sich ein Mensch

selbst, dann hat er ein geringes Selbstwertgefühl.

Es gibt ein ideales Selbst (so will ich sein) und ein reales Selbst (so

bin ich wirklich). Wenn zwischen diesen beiden Selbst-Bildern eine

zu große Diskrepanz auftritt, dann kommt es zu Konflikten mit der

Umwelt und mit sich selbst: Unzufriedenheit, Spannungszustände

in der Person und mit der Umwelt, Unglücklichsein, …

Rogers versteht das Selbst aber nicht wie Freud als eine innere

Instanz, sondern als ein Objekt psychischer Prozesse. So wie

Denken, Erinnern und Wahrnehmen. Das Selbstkonzept oder auch

Selbstbild (dazu gehört auch das Körperbild) entwickelt sich in der

Interaktion mit der Umwelt und unterliegt einem ständigen

dynamischen Prozess, der niemals endet.

Das Selbst ist ein „soziales Konstrukt“, es entsteht aus

Bewertungen der Umwelt sowie der eigenen. Bewertungen

werden durch Identifikation übernommen oder abgelehnt und im

Rahmen dieses Prozesses entsteht das Selbst als die organisierte

Menge an Eigenschaften, die von der Person als etwas Eigenes

empfunden wird: das bin ich!

Eine weitere Kraft im Menschen, die angeboren ist, nannte Rogers

die Aktualisierungstendenz oder auch Selbstaktualisierung, das

Streben nach Selbstverwirklichung.

„Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz und ein

wesentliches Streben, den Erfahrungen machenden Organismus

zu verwirklichen, aufrechtzuerhalten und zu erhöhen.“ (Carl

Rogers)

Die Aktualisierungstendenz ist die Tendenz eines jeden Menschen,

seine Möglichkeiten so auszuschöpfen, dass sie der Erhaltung und

Förderung des Organismus dienen. Das bedeutet nichts anderes,

als dass Menschen jede Erfahrung, die sie machen, danach

bewerten, ob sie gut oder schlecht für sie selbst ist. Erfahrungen

werden zudem mit dem Selbstbild abgeglichen. Das Selbstbild soll

aufrecht erhalten bleiben, auch wenn sich die Persönlichkeit von

der Realität entfernt. Der Organismus ist bestrebt, eine innere

Übereinstimmung mit dem Selbstbild aufrecht zu erhalten. Das

nennt Rogers „Selbst-Konsistenz“.

Eine gesunde Persönlichkeit entsteht aus der Interaktion mit der

Umwelt, bei der sich eine hohe Übereinstimmung (Kongruenz)

zwischen dem realen Selbst und dem idealen Selbst entwickelt.

Das reale Selbst ist das, was wir sind und das ideale Selbst ist das,

was wir sein wollen.

Reales Selbst und ideales Selbst in Übereinstimmung:

„Kongruenz“

Im Verlaufe dieses Prozesses gewinnt die Persönlichkeit an Reife.

Eine reife Persönlichkeit nach Rogers entwickelt verschiedene

Einstelllungen und Haltungen, die zur Selbstverwirklichung

führen:

•

Selbstverantwortlichkeit für das eigene Tun und für das eigene

Leben

•

Selbstachtung und Wertschätzung

•

Entwicklung von Lebenswerten

•

Selbstvertrauen entwickeln, Vertrauen ins Leben

•

Offenheit für (neue) Erfahrungen, sich selbst erleben und

wahrnehmen, Gefühle und innere Vorgänge erkennen

•

Aus der Vergangenheit lernen, die Zukunft aktiv planen, aber

im Hier und Jetzt leben

•

Freiheit entwickeln, indem wir bewusste Entscheidungen

treffen und diese verantworten

•

Selbstverwirklichung auch im sozialen Kontext zu praktizieren,

Kreativität, frei schöpferisch zu sein und anderen auf ihren Weg

der Selbstentfaltung zu unterstützen.

„Sie brauchen keine neuen Methoden, sondern eine andere

Haltung. Kein Ansatz, der sich auf Wissen, auf Training, auf die

Annahme irgendeiner Lehre verlässt, kann auf Dauer von Nutzen

sein. Haltung ist entscheidend nicht Worte.“ Prof. Dr. Carl Ranson

Rogers

Und nun?!

Nun haben wir einen kleinen Ausschnitt aus der

Persönlichkeitspsychologie kennen gelernt und es gäbe noch so

vieles dazu zu sagen. Wie hilft uns dieses Wissen nun weiter,

können wir uns damit nun besser verstehen?

Gerade die Psychologie, genauso wie Philosophie und Theologie,

haben so viele und unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen

über die Natur des Menschen. Sie können spalten oder aber auch

verbinden.

Häufig spalten sie, denn es geht um etwas sehr Wichtiges, das

Wichtigste vielleicht überhaupt: unseren Selbst-Wert!

„Wie kann man das denn nicht verstehen?! Das ist doch ganz

selbstverständlich!“ Hört man so oft. „Sei doch nicht immer so …“

oder „wie kann man sich in einer solchen Situation nur so

verhalten?!

Da treffen manchmal ganz verschiedene Persönlichkeiten

aufeinander und die Gräben dazwischen können tief sein.

Unterschiedliche Kulturen innerhalb einer Gesellschaft müssen

heute miteinander zurechtkommen, miteinander leben und

arbeiten. Gegensätze ziehen sich aber auch an, das Fremde und

Andere kann sehr attraktiv sein. Aber auf Dauer verlangt ein

Zusammenleben viel Flexibilität und Toleranz.

Schauen wir aber erst einmal im eigenen Umfeld, da finden sich

zahlreiche Beispiele für Missverständnisse, Konflikte und

Spannungen, die auf unterschiedlichen Einstellungen, Ansichten,

Verhaltensweisen, Erwartungen und Bedürfnissen zu tun haben. In

der eigenen Familie sind nicht alle gleich, die

Persönlichkeitsunterschiede können durchaus groß sein. Im

Arbeitsleben stellen die größten Herausforderungen die

Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit, Führungsaufgaben und

Kundenservice, eben „die anderen“ dar. Und aufgrund von

Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich geht viel Kraft, Zeit,

Motivation und Geld verloren.

Die eigene und die Persönlichkeitsstruktur der anderen zu

verstehen und zu akzeptieren, kann hier schon eine große Hilfe

sein.

Die Suche nach dem „Selbst“

Um an eine Eingangsfrage anzuknüpfen:

Gibt es überhaupt ein „Ich“ von dem wir so selbstverständlich

sprechen? Muss an der „Persönlichkeit“ eigentlich gearbeitet

werden? Wird sie entdeckt, entwickelt, entfaltet oder sollte ich

mich von ihr lösen?

Wir haben dazu aus der Wissenschaft ganz unterschiedliche

Meinungen gehört.

Aus der Gehirnforschung: es gibt gar kein Ich!

Die alten Griechen: die Säfte, also der Stoffwechsel

Die Behavioristen: eine Black Box, der konditionierte Mensch

Tiefenpsychologie: Triebe, Über-Ich, Verdrängung und

Unbewusstes, dazwischen das Ich

Das Ich als Ergebnis eines Minderwertigkeitsgefühls, das

überwunden werden will?

Ursache-Wirkung oder durch Ziele bestimmt?

Die Persönlichkeit: ein Charakterpanzer?

Alles angeboren oder durch die Umwelt erworben?

Erziehung, Gesellschaft oder erlernt an Vorbildern?

Der Mensch als Wesen, welches sich entfalten und höher

entwickeln möchte?

Oder von allem etwas? Und wie hilft uns das nun weiter?

Benötigen wir ein konkretes Handwerkszeug, um uns auf den Weg

zu machen? Sowas, wie eine Ausrüstung, um einen Berg zu

erklimmen. Geht die Reise nach oben, in die Tiefe, in die

Vergangenheit oder nach Innen?

Welche Vorstellungen haben Sie von sich selbst? Welchen Einfluss

hatte dabei Kindheit, Elternhaus oder Schule? Wie erleben sie sich

in verschiedenen Situationen? Was sagen die Menschen aus Ihrem

Umfeld? Welche Reaktionen auf das eigene Handeln von Ihren

Mitmenschen haben Sie manchmal, öfters, regelmäßig

wahrgenommen? Gibt es Konflikte, Spannungen, mit wem ist die

Zusammenarbeit angenehm und störungsfrei, mit wem verstehen

Sie sich mit Leichtigkeit?

Fühlen Sie sich erfüllt, am richtigen Platz, ausgeglichen? Leben Sie

Ihr Potential, kennen Sie Ihre Stärken? Leben Sie das Leben, was

Sie sich wünschen? Was bedeutet für Sie Selbstverwirklichung?

Sind solche oder andere Fragen der Weg zur Erkenntnis? Ja, Fragen

waren stets ein wesentlicher Schlüssel, um sich oder etwas besser

zu verstehen.

Sie haben hoffentlich das Fragenstellen noch nicht aufgegeben!

Die richtigen Fragen zu stellen ist ein wichtiges Handwerkszeug auf

dem Weg zur Erkenntnis.

Große Teile der Wissenschaft suggerieren, dass sie schon alles

wüssten und verstanden hätten. Der Mensch glaubt das gerne und

fühlt sich so in „Sicherheit“. Der Mutige macht such auf den Weg

ins Unbekannte.

„Wenn ich nicht weiß, dass ich nicht weiß, dann glaube ich, ich

weiß!“ (Ronald D. Laing, 1972)

„Ich weiß, dass ich nicht weiß!“ (Sokrates)

Knut Diederichs, 14.10.2022

Copyright:

Das Kopieren und die Weiterverarbeitung von Text, Textpassagen

oder Grafiken aus diesem Artikel unterliegt dem Copyright.

Wissenswertes

Wer bin ich und wenn ja, wie viele

Leistungen

Comesstr. 2-4

50321 Brühl

T: 02232 30 32 711

M: 0171 123 05 47

kd@knut-diederichs.de

KNUT-

DIEDERICHS

PUNKT DE

Über mich

Weitere Links